電気代がどんどん値上げされている?!

電気代がどんどん値上げされている?!

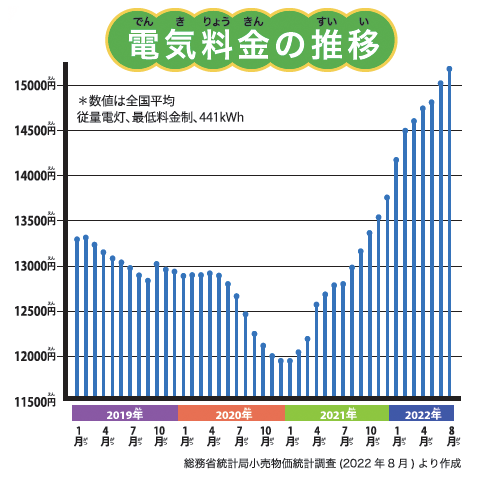

2022年は各電力会社が過去最高の電気料金を記録しました。

2022年は各電力会社が過去最高の電気料金を記録しました。

2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻(以下、ウクライナ危機)や急激な円安の影響などが重なり、日本は電気料金の価格高騰と電力の供給不足に直面しています。

電気料金はどこまで値上がりするのでしょうか?

毎日の暮らしや経済活動に欠かせない電力を安定供給するためにはどうすればよいのでしょうか?

そして、世界各国の課題である脱炭素社会を実現するためには、どうすればよいのでしょうか?

それらを知るために、まず電気料金のしくみについて探ってみましょう。

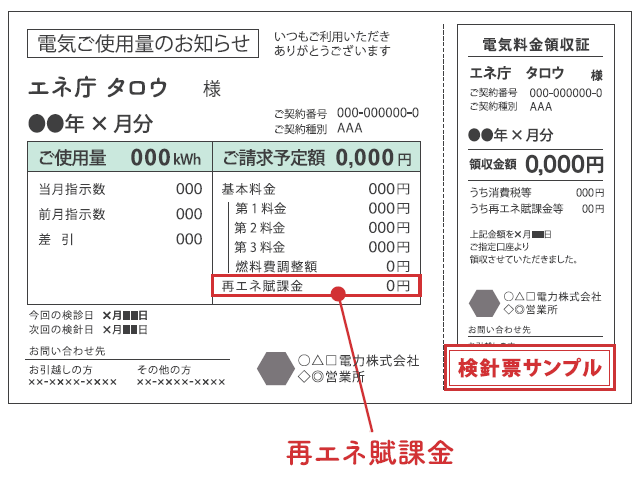

毎月届く「電気ご使用量のお知らせ」をチェックしていますか?

電気料金は燃料の価格によって変動するため、いつも同じではありません。

契約している電力会社から郵便やWEBで毎月送られてくる「電気ご使用量のお知らせ」を確認してみましょう。

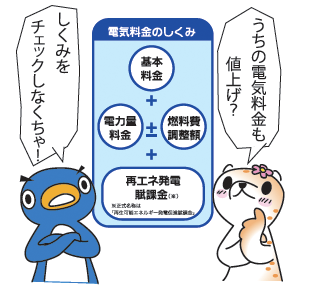

電気料金の内訳は以下のように分かれています。

電気料金の内訳

- 基本料金

- 契約する電力会社やアンペア数、契約プランなどで基本料金が決まります。

たくさん電気を使った月も、少ししか使わなかった月も基本料金は変わりません。1ヶ月間まったく使用しなかった場合は半額になります。 - 電力量料金

- その月の使用量に応じて料金が決まります。

「電力料金単価X1ヶ月間の使用電力量」で算出されます。 - 燃料費

調整額 - 火力発電に必要な天然ガス・石炭・原油などの価格や、それらを日本へ輸送するための費用が含まれており、電気料金の変動に大きく影響しています。1 kWhあたりの数字が燃料費調整単価で、市場や為替レートによって変動します。2022年前半は急激な円安やウクライナ危機などが影響して、電力各社において燃料費調整単価がほぼ毎月値上がりしました。

東北電力では2022年1月の燃料費調整単価は82銭でしたが、6月には3円47銭と過去最高の単価を記録して頭打ちとなり、11月現在も3円47銭です(いずれも従量電灯の場合。東北電力HPより)。

燃料費調整額は「燃料費調整単価X1ヶ月間の使用電力量」で算出され、その月の使用電力量によっても変動します。 - 再エネ発電

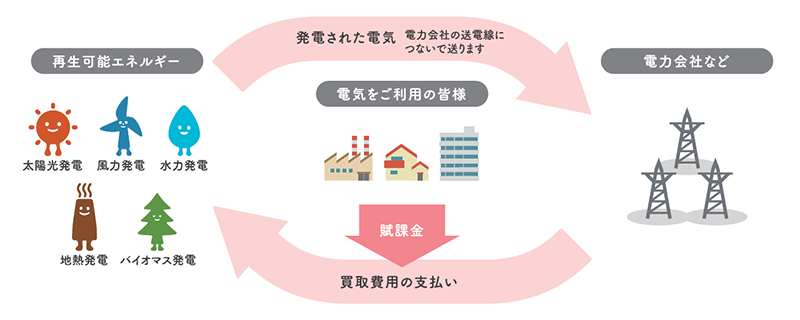

賦課金 - 正式名称は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」。再生可能エネルギー(以下、再エネ)を普及するため、再エネで発電した電気の買い取り価格の一部を利用者が負担する制度があり、電気料金値上げの要因にもなっています。

1 kWh あたりの数字が再エネ発電賦課金等単価で、東北電力では令和3年5月分~令和4年4月分は3円36銭でした。令和4年5月分~令和5年4月分では3円45銭と値上がりしています(いずれも従量電灯の場合。東北電力HPより)。

毎月請求される再エネ発電賦課金は「再エネ発電賦課金単価X1ヶ月間の使用電力量」で算出され、その月の使用電力量によっても変動します。

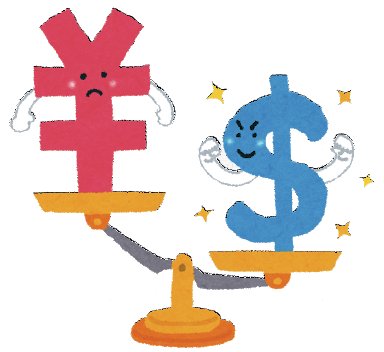

「円安」と「円高」は何が違うの?

多くの国では自国通貨を持っています。日本なら「円」、アメリカでは「ドル」が通貨として発行され、流通しています。

それぞれの国が違う通貨を使っているので、貿易などを行う際は交換レートが必要になります。

ニュース番組などで「今日は1ドル=XX円です」と報道される数字はこの交換レートのことで、「為替相場」や「為替レート」とも言い、各国の経済政策や社会状況、国際情勢などを踏まえて日々適切な交換比率に変化していきます。

外国の通貨と交換する際に円の数字が多くなることを 「円安」、逆に円の数字が少なくなることを 「円高」 と言います。

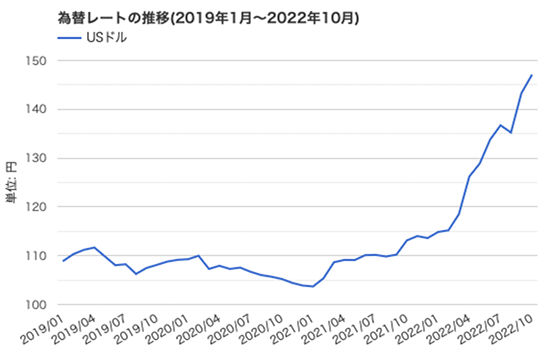

2022年は「歴史的な円安」と言われるほど、円安が急激に進みました。

財務省の2022年10月分貿易統計(速報値)によれば、為替レートは2021年10月では1ドル=111円42銭に対して、2022年10月では1ドル=145円09銭と対前年同月比において30.2%の円安になり、1ドルを交換するのにより多くの円が必要になりました。

昨年10月に10ドルだった輸入品は1,114円20銭で買えましたが、同じ輸入品が今年10月は1,450円09銭を払わないと買えません。つまり、円の価値が低い状態になったのです。

一方、輸出品は円安になると利益率が高くなります。

10ドルで販売していた輸出品は円換算すると昨年10月は1,114円20銭で売っていました。同じ品物が今年10月は円換算すると1,450円09銭で売れています。

また、円安になると日本での滞在費や買い物代金が安くなるので、海外から旅行客が多く訪れるようになり、観光地が賑わいます。

逆に円高になると輸入品や海外旅行が安くなり、円安、円高それぞれにメリット・デメリットがあるのです。

「歴史的な円安」と言われる背景には、日本とアメリカの二国間の金利差やインフレの状況など経済政策や国際的な政情不安の影響があるとされています。さらに世界的に生じているインフレや物価の上昇も大きな原因となっています。

「歴史的な円安」と言われる背景には、日本とアメリカの二国間の金利差やインフレの状況など経済政策や国際的な政情不安の影響があるとされています。さらに世界的に生じているインフレや物価の上昇も大きな原因となっています。

原油や天然ガスなどの化石燃料の価格や食料品の価格は近年高騰を続けていました。「海外での値上げ傾向」X「円安」という状況が日本の物価に大きな影響を与えているのです。

電気代やガス代などの光熱費はもちろん、小麦の値段が大幅に上昇し、食パンや菓子類、ファミリーレストランの中には2022年内に2回値上げを行った企業もありました。

円安になると電気料金は値上がりするの?

ここ数十年、日本国内の物価は大きな値上がりはありませんでした。手頃な値段で高品質のファスト・ファッションが台頭し、100円ショップがあちらこちらに出店し、比較的安い価格の外食産業が軒を連ねるなど、低コストでさまざまな商品やサービスが手に入るデフレ傾向にありました。

しかし2022年に入ると、今まで買っていた商品やサービスが少しずつ値上がりし、家計にダメージを与えるようになりました。

電気もまた、今までと同じ使い方をしているのに少しずつ料金が上がっていくのは、電気の原材料である輸入品の化石燃料価格が大きく値上がりしているからです。

電気料金の推移と為替レートのグラフを比べてみましょう。

どちらも2022年になって急上昇しているのがわかりますね。為替レートの動きにあわせて電気料金も高くなっているのです。

もとより値上げ傾向だったところにウクライナ危機が拍車をかけました。

2023年も電気料金は値上がり続けるの?

11月24日、「東北電力は国が規制する家庭向け電気料金の値上げを経済産業大臣に申請した」と新聞やテレビのニュース番組が報道しました。ウクライナ危機に伴う燃料価格の高騰後、国の許可が必要な規制料金の値上げを申請した電力会社は東北電力が初めてで、同社としては2013年9月以来の値上げです。

11月24日、「東北電力は国が規制する家庭向け電気料金の値上げを経済産業大臣に申請した」と新聞やテレビのニュース番組が報道しました。ウクライナ危機に伴う燃料価格の高騰後、国の許可が必要な規制料金の値上げを申請した電力会社は東北電力が初めてで、同社としては2013年9月以来の値上げです。

東北電力によれば、家庭向け料金プランを契約する標準家庭(従量電灯、毎月の使用量 260kWh)の場合、現在月8,565円の料金が値上げ後は3割を超える月1万1,282円になり、平均8.94%値上げした2013年の数字を大幅に上回ります。

対象は契約件数の77%に相当する528万件。また、国の規制がない自由料金でも家庭向け料金プランを2023年4月から値上げする予定です。

電気料金の内訳に、燃料価格の変動を料金に反映する「燃料費調整額」があることは前述しました。

けれども化石燃料の急騰を受け、反映が可能な値上げ幅はすでに上限に達しており、電力各社の業績は大幅に悪化。東北電力は2022年9月中間連結決算で1,363億円の最終(当期)赤字を計上しました。

申請時の料金は燃料費や人件費などの原価に一定の利潤を上乗せした金額をもとに算定したもので、東北電力は2013年の値上げ申請時より電力需要の減少を想定する一方、燃料費・電力購入費は約2倍の約1.3兆円と見込んでいます。

申請時の料金は燃料費や人件費などの原価に一定の利潤を上乗せした金額をもとに算定したもので、東北電力は2013年の値上げ申請時より電力需要の減少を想定する一方、燃料費・電力購入費は約2倍の約1.3兆円と見込んでいます。

また、国の安全審査に合格した宮城県の女川原子力発電所2号機が2024年2月に再稼働することを織り込んでいて、女川2号機が再稼働すれば年間1,000億円の収支改善効果があり、値上げ幅は5%程度圧縮できるとのこと。

今後は経済産業省が有識者による「電力・ガス取引監視等委員会」で値上げ後の料金の妥当性を審査します。コスト削減の余地の有無を精査し、値上げ幅を圧縮したり、将来的には値下げの条件を付けるなどを踏まえて認可します。(審査期間は通常4ヶ月程度)

大手の電力会社10社のうち東北電力以外の他社も値上げを表明または検討しており、11月28日は四国電力と沖縄電力が経済産業大臣に値上げ申請しました。国の審査を通過すれば、両社は2023年4月から料金を改定。標準家庭(従量電灯、毎月の使用量 260kWh)の場合、27.9%アップします。

今後も料金値上げの認可申請が相次ぐ見通しで、規定料金の値上げは2011年の東日本大震災後の原子力発電停止で大幅な赤字となった各社が相次いで申請した2012年~2015年以来です。

キーワードは「自給率」+「安定供給」+「脱炭素」

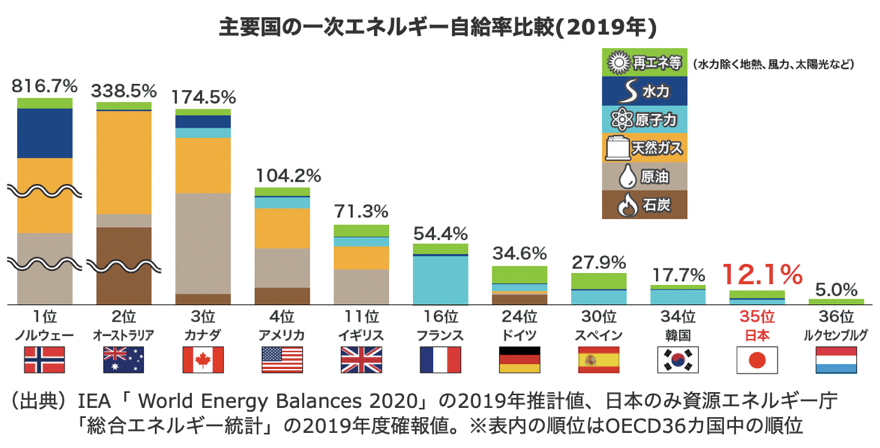

エネルギーは日常生活や社会活動を維持するために欠かせません。しかし日本はエネルギー自給率が低く、2019年度で12.1%、他の OECD 諸国(経済協力開発機構)と比べても低い水準にあります。

自給率の低さの大きな原因は国内にエネルギー資源が乏しいこと。日本のエネルギーは石油、石炭、 天然ガスといった化石燃料に大きく依存していて、そのほとんどは海外からの輸入に頼っています。

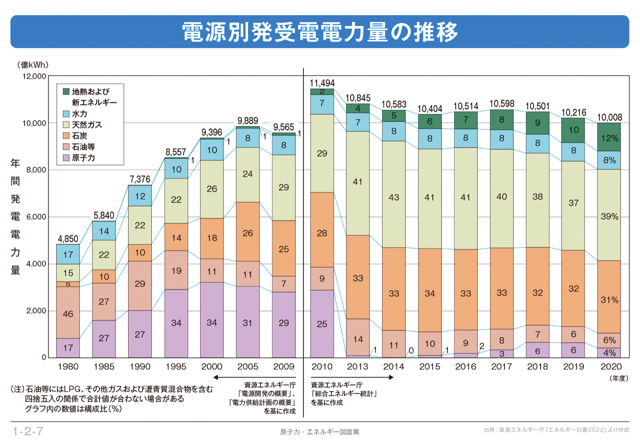

1970年代に起きた二度のオイルショックから化石燃料の依存度は少し下がり、2010年度には20.2%でしたが、2011年3月の東日本大震災以降は原子力発電の停止に伴う火力発電の利用が増加。再び化石燃料の輸入額が増え、2020年度は火力発電が発電電力量の76%を占めています。

海外にエネルギーを依存しているとさまざまな課題が生じます。最大の課題は安定供給で、国際情勢などによって左右され、エネルギー資源を安定的に確保できません。

2019年6月、ホルムズ海峡で日本船籍タンカーへの攻撃事件が起きました。

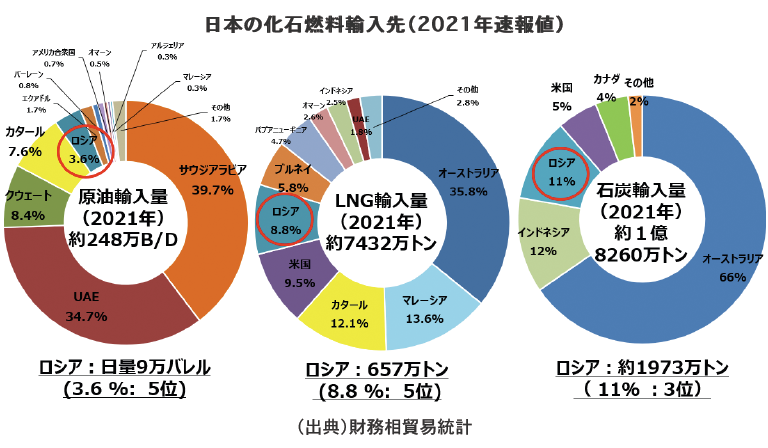

2022年2月に勃発したウクライナ危機により、ヨーロッパの多くの国がエネルギー資源の入手困難に陥りました。それらの国はロシア産の原油や天然ガスに多く依存していたからです。ウクライナ危機をきっかけにロシアとの関係が悪化した国々は別の産出国から化石燃料を求めるようになり、結果的に燃料価格は値上がりしました。

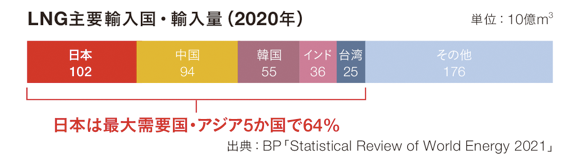

とりわけLNGは世界中で高騰しました。LNGとは液化天然ガス(Liquefied Natural Gas)の略称で、メタンを主成分とした天然ガスをマイナス162℃に冷却し、加圧して液化させたもの。

気体から液体にすることで体積がおよそ1/600程度まで圧縮できるため、輸送保管時は液体の状態にしておき、燃料として使用する際には海水などで温めて気化させ、効率的に利用できます。

そのため四方を海に囲まれていて産出地からパイプラインを引くことが難しい日本において重宝されており、1969年に導入されて以降、輸入量が拡大し、中国と並んで世界最大級の輸入規模となっています。火力発電の主力燃料として日本の電力価格と密接な関係にあります。

他の化石燃料に比べて温室効果ガスや大気汚染物質の排出が少ないことに加え、多くの再エネ発電の課題として挙げられる天候等にも左右されないことから、クリーンなエネルギー源として脱炭素社会への移行に向けた橋渡し的存在としても注目されています。ヨーロッパではグリーン認定されており、脱炭素社会実現に向けた重要なエネルギー資源です。

日本では原油を中東地域に約90%依存し、 LNGや石炭をアジア、オセアニア地域に大きく依存しているほか、ロシアからの化石燃料の輸入量も少なくありませんでした。

これらの地域に問題が発生すると日本はエネルギー確保の面で大きな影響を受けます。非常時に備えて日本では約230日分の石油の備蓄を行っているほか、輸入先の地域を分散することで安定的な供給を目指しています。

再エネが普及すると電気料金が値上がりする?

エネルギー自給率が低い日本において再エネの導入・普及・拡大はエネルギーの自給率向上に貢献しています。

2012年に導入されたFIT(Feed-in Tariff)制度は、一定期間・一定の価格で電力会社が個人や企業が発電した再エネを買い取ることを国が約束した制度です。 FIT制度を導入した結果、日本の再エネ発電設備の導入容量は世界第6位、太陽光発電においては導入量世界第3位になり、飛躍的に増えました。(ともに2020年実績)

それに伴い、電力会社が買い取る再エネ電力量も増え、2020年度の買い取り金額は全国で約3.8兆円になりました。その費用の一部は再エネ発電賦課金となって利用者負担が増加し、結果として電気料金の値上げにつながっていったのです。

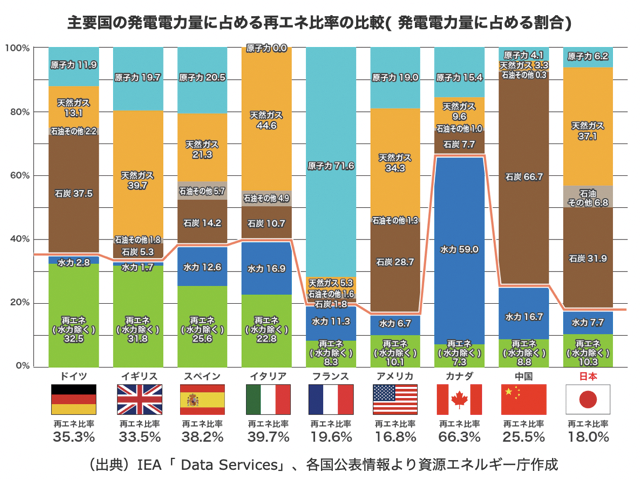

発電電力量に占める再エネ比率は2011年度の約10%から2020年度には約20%まで拡大しましたが、他の主要国と比べると低い割合となっています。

再エネの導入をさらに進めるためには賦課金の上昇による利用者負担をできるだけ収めていくことが重要なポイント。そこで2022年4月、FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム補助額を上乗せするFIP(Feed-in Premium)制度を開始し、再エネ導入を促進しています。

電源を上手に組み合わせ、安全で安定した電力供給を

ウクライナ危機によって、ひとつの電源に依存する危険性が改めて浮き彫りとなり、さまざまな電源をバランスよく組み合わせることの重要性を多くの国が認識しました。

こうした状況を踏まえ、地球温暖化の要因とされる二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーの比率を高めることに加え、燃料価格の高騰なども背景に、安定した供給源である原子力発電に対する期待が欧米諸国で広がってきています。

こうした状況を踏まえ、地球温暖化の要因とされる二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーの比率を高めることに加え、燃料価格の高騰なども背景に、安定した供給源である原子力発電に対する期待が欧米諸国で広がってきています。

2022年11月、エジプトで開催されたCOP27(国連気候変動枠組条約第27回締約国会議)では次のような意見がありました。

国際原子力機関(IAEA)のグロッシー事務局長は「欧州の一部の国では脱原子力政策により非常に脆弱なエネルギー供給状況に置かれている」と発言。個人的な見解としながらも「気候変動と戦ううえで原子力を閉鎖することは誤り」と論じました。

今後日本ではエネルギー自給率を高め、化石燃料価格の動向に左右されにくい電源構成にしていくとともに、電力小売の全面自由化による事業者間の競争や原子力発電の再稼働、再エネコストの低減などによる電気料金の抑制が求められています。

《参考資料》

《参考資料》

経済産業省資源エネルギー庁HP、総務省HP、東京電力(株)HP、東北電力(株)HP、日本原子力文化財団HPほか (50音順)

《参考文献》

朝日新聞、電気新聞、毎日新聞、「2021原子力総合パンフレット」(発行:日本原子力文化財団)、「みんなのくらしをささえている あおもり県の電気」令和3年度(2021年度) 版 (発行:青森県) (順不同)