電気は時代を照らし続けてきました。

電気は時代を照らし続けてきました。

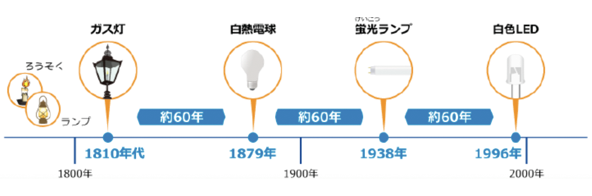

1879年(明治12年)に白熱電球が開発されて以来、約60年ごとに電気によるあかりは大きな発明がありました。電気による照明は21世紀を生きる私たちのくらしの根幹を担う必需品です。

1879年(明治12年)に白熱電球が開発されて以来、約60年ごとに電気によるあかりは大きな発明がありました。電気による照明は21世紀を生きる私たちのくらしの根幹を担う必需品です。

今回のエネルギーClubはその歴史を掘り下げていきます。

画像提供/(一社)日本照明工業会「LEDナビの豆知識」より

昔は油やろうそくを燃やした炎が照明だった

数百万年前、人類は火を発見。たき火は人類初の照明になりました。

数万年前には動物からとった油を、3千年前には植物からとった油を燃料にしたあかりが使われるようになり、紀元前3世紀頃になると、動物油や蜜ろうのろうそくがヨーロッパや中国などで使われるようになりました。

6世紀頃、日本に仏教とともに蜜ろうのろうそくが伝来されましたが、高価だったのでお寺などごく一部の人々だけが使用していました。

江戸時代になるとハゼノキの木の実から作った和ろうそくが誕生。一般の人々にも普及していきます。

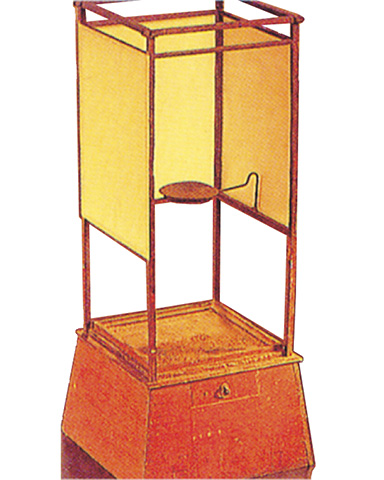

画像提供/「みんなのくらしをささえている あおもり県の電気」 (2021年度版)

ろうそくを立てる燭台は室町時代から使われていました。提灯の中にろうそくを立てる移動用のあかりも江戸時代に登場し、現在の懐中電灯の役割をしていました。

明治時代に白熱電球が出始めた頃、明るさの単位に「燭光(CP=キャンドルパワー)」が使われていました。1燭光はろうそく1本分の明るさで、電球1W当たりの明るさを示し、60Wの白熱電球は「ろうそく60本分の明るさ」に匹敵します。

画像提供/「みんなのくらしをささえている あおもり県の電気」(2021年度版)

時代劇にしばしば登場する行灯は江戸時代以前から存在しており、江戸時代に普及・発達して様々な種類の行灯が登場しました。角型では四角、六角、八角など、丸型では円筒形、球形、みかん形など多種多様なデザインが作られました。

それまでの照明は裸火でしたが、行灯は火の回りに紙を貼った枠を組み、灯火が消えない工夫をした間接照明になりました。そのため照度は弱くなり、60W電球1個の1/50程度の明るさだったと言われています。

行灯の燃料は主に菜種油が使われていました。油を入れた皿の下に受け皿が置かれ、底に油が回らないような作りになっていました。当時の人々は油皿の中に浸されている灯芯に火をつけ、部屋を照らしていたのです。

行灯の燃料は主に菜種油が使われていました。油を入れた皿の下に受け皿が置かれ、底に油が回らないような作りになっていました。当時の人々は油皿の中に浸されている灯芯に火をつけ、部屋を照らしていたのです。

けれども菜種油は高価であり、一般の人々は安い魚の油を灯火用に使っていたと言われています。古い怪談の中には化け猫が行灯の油を舐める物語がありますね。江戸では外房のイワシから作った油を行灯に使っていたため、そうした場面が生まれたのだと言われています。

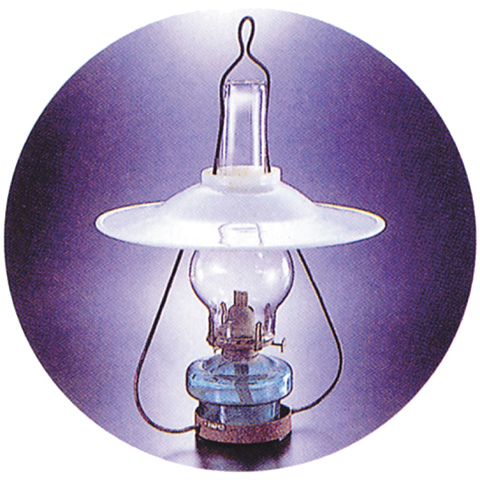

画像提供/「みんなのくらしをささえている あおもり県の電気」(2021年度版)

江戸時代の末期、明治維新の頃になると西洋から灯油(石油)ランプが渡来し、明治時代には盛んに使われました。行灯の0.2燭光の明るさに比べ、ランプは3.2燭光もあるうえ、当時は灯油価格が菜種油の半値ほどだったので急速に普及していきました。

ランプは大正時代になっても使われていました。明治時代後期に営業を開始した電気は停電が多く、そのときの備えにランプを磨いて保管していたそうです。

京都の竹に着目した発明王トーマス・エジソン

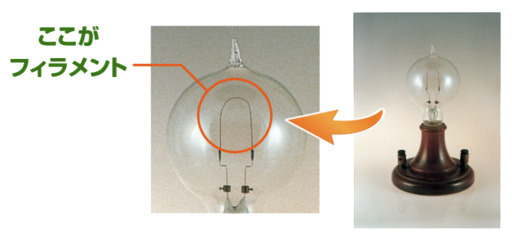

1879年(明治12年)10月21日、アメリカの発明家トーマス・エジソンが実用的な白熱電球を作りました。電球はフィラメントに電流を流すと高温になり、白く光る働きを利用した照明です。

1879年(明治12年)10月21日、アメリカの発明家トーマス・エジソンが実用的な白熱電球を作りました。電球はフィラメントに電流を流すと高温になり、白く光る働きを利用した照明です。

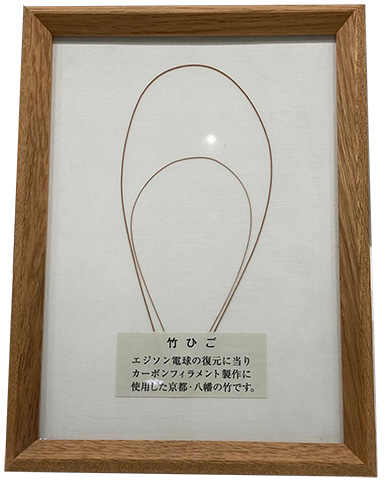

エジソンはいろいろなものを実験して、竹を炭化させたフィラメントを発光させる白熱電球を開発。世界中から竹を取り寄せて試した結果、「長時間点灯させるには京都の八幡産の竹で作ったフィラメントが最適」と選出し、1,200時間以上の点灯に成功しました。

画像提供/東芝未来科学館

日本人研究者のエネルギーが生んだ国産初の白熱電球

今までの火を使ったあかりから電気を使った照明に変わると、人々の生活はより明るく快適になりました。

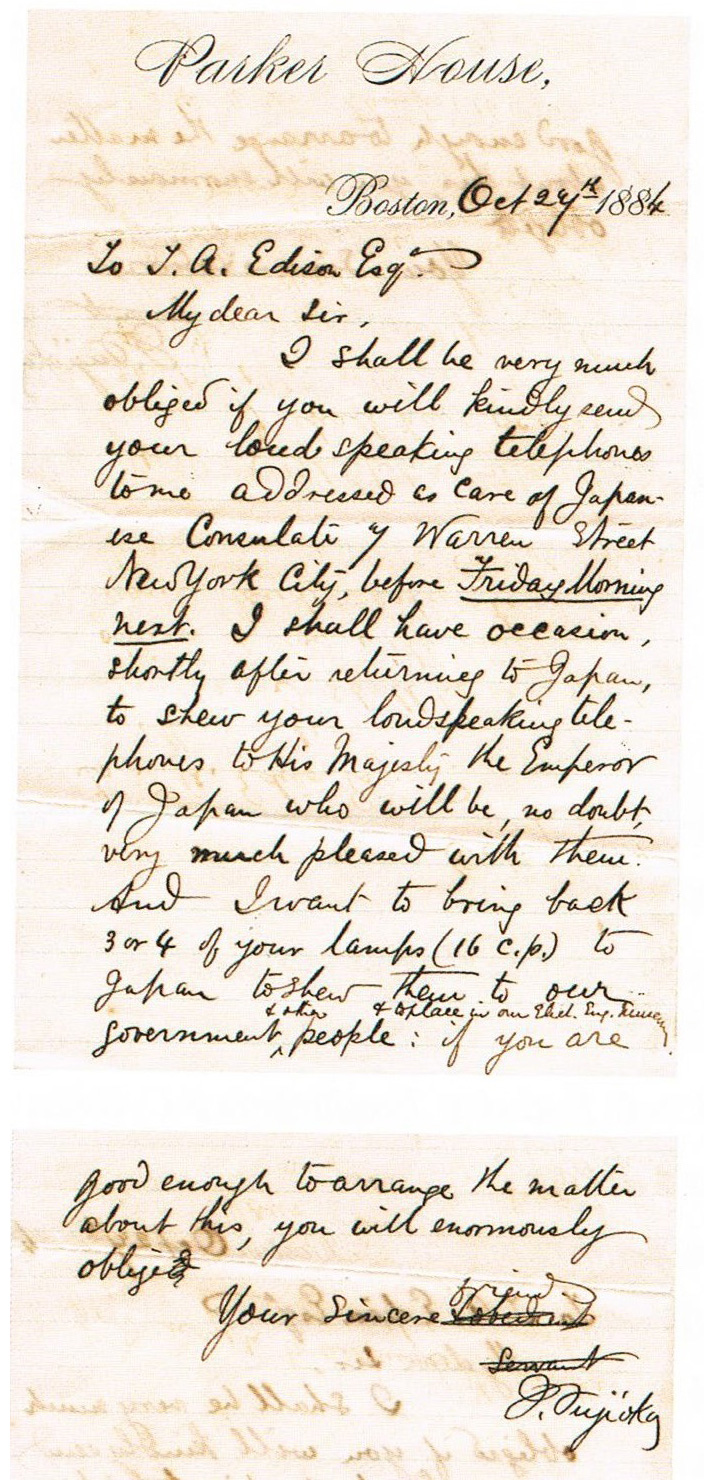

1884年(明治17年)、日本の研究者・藤岡市助はニューヨークのエジソン電灯会社(後のGE社)を訪問しました。そこで白熱電球や様々な電気機器を見学して、米国の技術に深く感動。市助はエジソンに「白熱電球と電話機を日本のリーダーたちに紹介したいので日本へ送ってほしい」と依頼の手紙を書きました。

画像提供/東芝未来科学館

翌1885年(明治18年)、エジソンから工部大学校(東京大学工学部の前身)に36個の白熱電球と一対の電話機が届きました。

1890年(明治23年)、市助は電球製造会社「白熱舎(東芝の前身)」を創設。本格的な電球製造に着手し、国産初の竹フィラメントの炭素電球を製造しました。

1908年(明治41年)、アメリカのGE社はフィラメントを熱に強い「タングステン」という金属に変え、今も白熱電球に使われ続けています。GE社と提携を図った市助は、1911年(明治44年)にタングステン電球を発売。安価で丈夫な国産電球の普及に努めました。

画像提供/東芝未来科学館

蛍光灯が光るしくみ

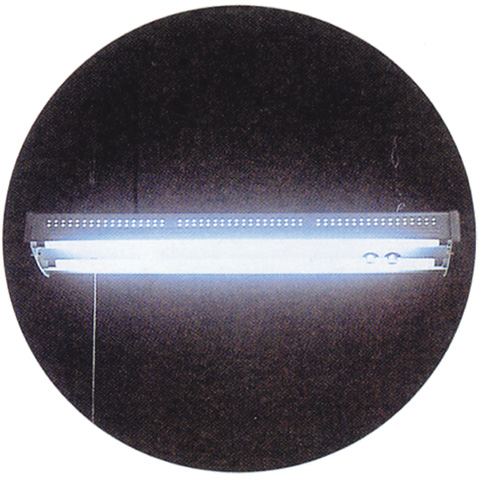

現在も活躍している蛍光灯は1938年(昭和13年)に発売されました。

蛍光灯のガラス管の内側には蛍光物質が塗り込められ、管の中にはガス状の水銀(水銀原子)が入っています。

スイッチを入れると

ガラス管の両端にある電極のフィラメントが加熱され電子が放出される

放出された電子が水銀原子とぶつかって紫外線を出す

紫外線が蛍光物質にあたり白い光に変わる

日本初の蛍光灯は1940年(昭和15年)に作られました。

電球より明るく、電球ほど熱を出さないという長所があったので、当時奈良の法隆寺金堂で行われていた壁面の複写作業に136灯の蛍光灯が使用されました。これが国内初の蛍光灯によるあかりでした。

画像提供/「みんなのくらしをささえている あおもり県の電気」(2021年度版)

LEDは平成を代表するあかり

LEDは(Light=光る、 Emitting=出す、Diode=ダイオード)の3つの頭文字を表したもので「発光ダイオード」とも呼ばれています。そのしくみは、物質に電気を通すと光を放出する現象を利用しています。

1962年(昭和37年)、赤い色を発光する赤色LED、1968(昭和43年)年には緑色LEDが発明され、機械の表示ランプなどに使われてきました。

1993年(平成5年)に青色LEDの発明によって光の三原色(赤青緑)が揃い、白色の光が作れるようになりました。

1996年(平成8年)白色LEDの誕生であかりの歴史はさらに進化して、現代のLED照明へと発展します。

LEDは電気エネルギーの消費量が少なく、熱を出しにくい特長があり、店舗やオフィス、住居に多用されるようになり、近年はLEDの信号機が増えてきました。

青森県ではねぶた(ねぷた)のあかりとしても使われています。

画像提供/「みんなのくらしをささえている あおもり県の電気」(2021年度版)

それぞれの特性を生かして明るい生活を

白熱電球、蛍光灯、LED電球には、それぞれの持ち味や特性があります。あかりと上手につきあっていくことは、生活を明るくする第一歩と言えそうです。

東北最初の電気は日本初の水力発電所が灯したあかり

東北で初めて電気によるあかりがついた場所は1888年(明治21年)7月1日、仙台市の三居沢にあった宮城紡績工場でした。三居沢の工場内に置いてある紡績用の水車タービンに発電機を取り付け、広瀬川から取水して発電し、アーク灯を灯しました。これは日本初の水力発電でもあり、130年以上経った現在も三居沢発電所は運転を続けています。

続いて1895年(明治28年)11月26日、福島市の天戸川の庭坂水力発電所から電気が送られ、453個の電灯が点灯されました。

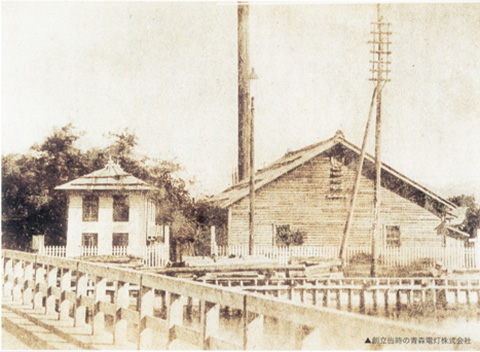

2年後の明治30年(1897年)1月24日、青森市の青森電灯会社が火力発電所を建設し、社屋の前でアーク灯を灯しました。東北地方では3番目ですが、火力発電による点灯は東北初でした。

画像提供/「あおもりの電気百年記念誌」(東北電力株式会社青森支店)

創業メンバーの大坂金助は「青森の渋沢栄一」

青森で電気事業が起こるきっかけとなったのは明治23年(1890年)、歩兵第5連隊の村上大尉が青森町の柿崎忠兵衛町長に「ランプはもう古い。これからは電気の時代」と電灯会社の必要性を唱えたことから始まります。

当時、青森町の財界は大坂金助(初代)、渡邊佐助たちが中心となって地元の経済発展のために尽力していました。

なかでも大坂金助は貧しい幼少期を送っていましたが、酒造業や銀行業などのビジネスで成功し、青森市議会議員、衆議院議員、貴族院議員など政界でも活躍しました。

1896年(明治29年)、青森県初の電気事業者として青森町に青森電灯株式会社が発足。1897年(明治30年)1月24日、青森初の電気が灯され、青森の電気の歴史が始まりました。当初は小規模の火力発電でしたが、電力需要の高まりとともに、1904年(明治37年)駒込川に下松沢発電所が完成。規模の大きな水力発電が活躍するようになりました。

1901年(明治34年)弘前には弘前電灯株式会社、1911年(明治44年)八戸には八戸水力電気株式会社が設立され、ろうそくやランプに変わって電気があかりの主役になっていったのです。

電気の明るさに青森の人々は「??」

一方、電灯を見たこともない青森市民たちにとってはセンセーショナルな出来事でした。「あおもりの電気百年記念誌」にその当時の驚きぶりが記されています。

「電気はあかりがつくのだから電球の中を石油が流れている」と思う人も少なくありません。「火事になる!」と電柱を引き抜いたり、「エレキの影響で頭がはげる」などのデマが流布して普及にはかなり時間がかかったと言われています。

また当初は発電機の性能が悪く、電球が明るくなったり暗くなったりすることはしょっちゅうあり、人々は電気と雷を結びつけて「雷さまの深呼吸」と呼んでいました。

大正末期になるとそうした偏見はなくなったものの、電気は停電しがちだったため、多くの家庭ではランプも併用していたそうです。(以上、本誌から要約)

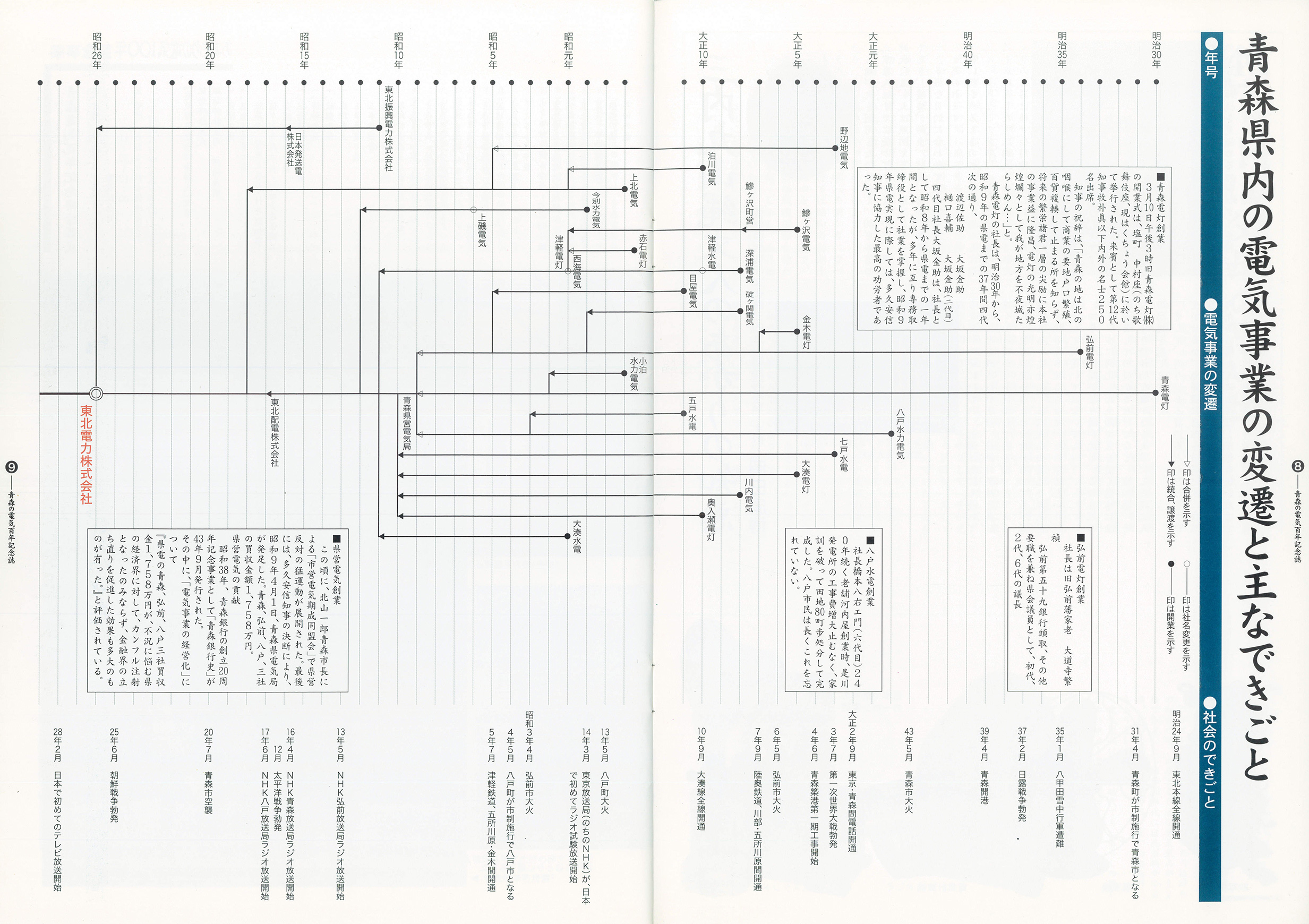

戦前~戦中~戦後を駆け抜けた電力事業者

大正から昭和初期にかけ、県内には地域ごとにさまざまな電気事業者が生まれました。それらの多くは1934年(昭和9年)に発足した青森県営電気局に集約され、太平洋戦争が勃発した1941年(昭和16年)には東北配電株式会社となり、戦後の1951年(昭和26年)東北電力株式会社に繋がって、2021年(令和3年)に創立70周年を迎えました。

「あおもりの電気百年記念誌」(東北電力株式会社青森支店)より引用

過去から現在、未来を照らし続ける青森の電気

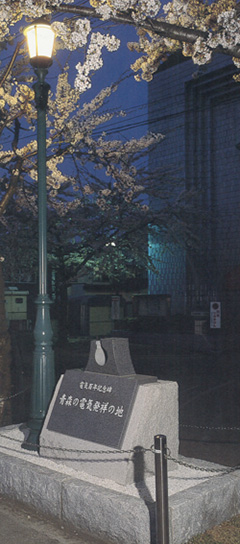

青森市に電気のあかりが点灯してから100年後、1997年(平成9年)3月25日、「青森の電気発祥の地」と刻まれた記念碑が堤川河畔にあった青森電灯株式会社の跡地(当時の青森町大字浪打1番地)に建てられました。記念碑の裏側には「(前略)大坂金助氏、渡邊佐助氏らが設立した青森電灯株式会社の小さな火力発電で灯された一二〇〇燭光のアーク灯の輝きは、当時の人々に大きな驚きと感動を与えました。

電気は当初、付近の商店や問屋、第五連隊の兵営など百五十一戸に供給されました。(後略)」と刻まれています。

ちなみに3月25日は、1878年(明治11年)3月25日、日本初の電気が灯されたことから「電気記念日」とされています。

画像提供/「あおもりの電気百年記念誌」(東北電力株式会社青森支店)

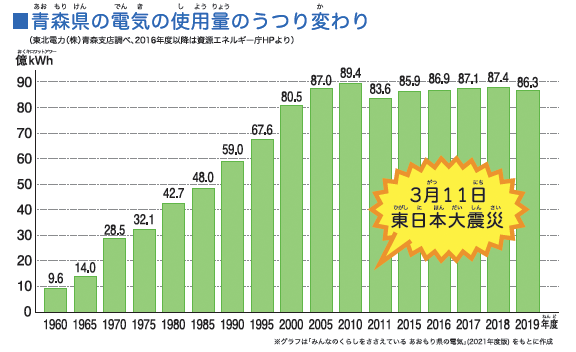

約60年の間に電気の使用量は約9倍も増えました。

電気によるあかりは新発明とともに省エネ化が進んでいるのに、電気の使用量のグラフを見ると、2010年まで年々増加しているのはなぜでしょうか?

それは私たちの毎日を支える電気製品の種類が昔に比べて多種多彩となり、またより高度化、大型化しているからです。

その象徴的な動きを時代の流れとともに追ってみましょう。

1960年代、日本は高度経済成長を遂げる

1956年(昭和31年)の神武景気、1959年(昭和34年)~1961年(昭和36年)の岩戸景気など、戦後の日本は目覚ましい発展を遂げました。この頃「三種の神器」と称された「白黒テレビ・電気洗濯機・冷蔵庫」の家電製品が浸透。重労働だった洗濯作業がスイッチひとつで可能になったのは画期的な出来事でした。

1959年(昭和34年)、皇太子殿下(現・上皇陛下)の御成婚パレードは白黒テレビが普及する御慶事でした。

1960年頃の高度経済成長期になると、人々の憧れは「カラーテレビ・クーラー・車(car)」の3Cに向かいます。1964年(昭和39年)の東京五輪開催直前は「オリンピックをカラーで見よう」というCMが流れ、洗濯機は脱水装置付き洗濯機に、冷蔵庫は冷凍庫付き冷蔵庫に、バージョン・アップ。

加えて1960年代はオーディオメーカーが急成長し、新商品が次々と開発されて店頭に並び、それらと比例するように消費電力量は右肩上がりで伸び続けました。

二度の石油危機(オイル・ショック)に直面した1970年代

快適で便利な生活をもたらす電気の重要性に気づかされたのが1973年(昭和48年)と1979年(昭和54年)の二度にわたる石油危機でした。石油危機とは産油国の石油減産や価格の大幅な引き上げから生じる世界規模の経済混乱です。

第一次石油危機が起きたとき、日本は必要な量の石油の買い入れが困難になりました。当時は電気の約8割が石油から作られていたため深刻な電力不足に陥り、社会生活は大幅な節電を迫られ、繁華街からネオンサインが消えました。また「トイレットペーバーがなくなる!」という噂が全国に広まり、パニックが起きました。

これを機に、国家規模で石油備蓄する基地の必要性が叫ばれました。1979年10月(昭和54年)、国家石油備蓄基地第1号として、青森県・むつ小川原に立地が決定。1985年(昭和60年)9月、むつ小川原国家石油備蓄基地が完成しました。2021年(令和3年)10月現在、国家備蓄原油約433万キロリットルが保管されています(むつ小川原石油備蓄株式会社HPより)。

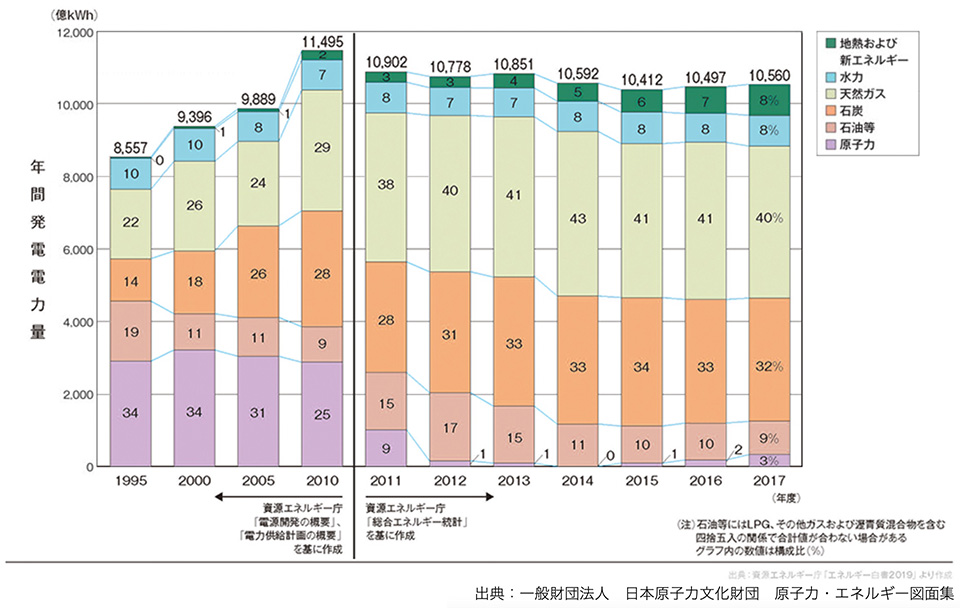

また、ひとつのエネルギー資源に頼らず、さまざまな発電方法をバランスよくミックスする「エネルギー・ミックス」の考えも論じられるようになりました。

1970年代はエネルギー問題だけでなく、光化学スモッグなどの環境問題もクローズアップされ、地球の資源が有限であることを私たちに教えてくれた「節約・省エネルギー」の10年だったと言えるでしょう。

1980年代、バブルの好景気に社会が踊った

1979年(昭和54年)、社会学者エズラ・ヴォーゲルが日本の高い経済成長を評価した『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を出版。同年、ソニーが発売したウォークマンは世界の音楽文化を一変させました。部屋で聴くオーディオから戸外で音楽を楽しむことが可能になり、若者たちのライフスタイルに変革をもたらしました。

1980年代に入ると石油危機時に買い控えていた家電製品の買い換え需要や、ルームクーラー、布団乾燥機、ビデオなどの新製品が普及していきます。

バブル経済の訪れに呼応するように、家電製品は高級化・大型化し、大型冷蔵庫や大容量の洗濯機、高級電子レンジなどが飛ぶように売れました。

会社では半導体技術の進歩により IC の精度が飛躍的に向上し、オフィス・オートメーションが進行します。ワードプロセッサー、PC(パーソナル・コンピューター)、ファクシミリの導入が急進し、事務の合理化・省力化が進みました。

工場では産業用ロボットなどが登場。省エネ・生産工程の合理化が進みました。

1990年代、人々の興味関心は情報機器へ

1984年(昭和59年)、アップル社がマッキントッシュを発売。1990年(平成2年)は Microsoft 社が Windows 3.0発表し、1990年代に入るとパソコンブームが到来します。1995年(平成7年)、 Windows 95が発売されると人々は大行列して買い求めました。

さらに携帯電話や PHS が普及し、昔とは比べられないほどありとあらゆる生活シーンに電気製品が必要不可欠になりました。

2000年代、デジタル化の波が襲来

平成となった2000年代は「デジタル三種の神器」としてデジタルカメラ、薄型テレビ、DVDレコーダーが選ばれました。生活に密接した家電製品から娯楽や趣味をより豊かにする家電製品が人気を集めた。

日経コミュニケーション2014年6月号によれば、2010年代前半(平成20年~)は「オフィス三種の神器」として、インターネット、有線LAN、ビジネスホン&PBXがクローズアップされ、IT(情報技術)が一般に普及してきたことを物語っています。

2011年(平成23年)3月11日、東日本大震災発生

東日本大震災によって、東北・関東地方の太平洋側に位置する発電所は甚大な被害を受けました。青森県では運転中の八戸火力発電所が緊急停止(3月20日に運転再開)。県内は数日間にわたる停電が続きました。

他県でも発電所が運転を停止し、電力の供給不足から計画停電や徹底した節電が求められ、人々はあらためて電気の重要性を痛感したのです。

同年7月1日、電気事業法に基づく「電力使用制限令」が東京電力、東北電力の二つの電力管内に発動されました。大規模な工場やオフィスビルなど大口需要家に平日最大電力を昨夏より15%削減するよう義務付けられました。家庭や小口需要家にも努力目標として15%削減を求められたのです。

棒グラフが示す、前年度比マイナス5.9億kWhの数字はこうして背景によるものでした。

令和の電力事情はどうなるか?

三種の神器は、その時代に生きる人々の暮らしや憧れの象徴として選ばれてきました。2020年(令和2年)1月8日、パナソニックが「令和の家電 三種の神器」として4K8Kテレビ、ロボット掃除機、冷蔵庫を選定しました。60年前にも選ばれた冷蔵庫は、共働き世帯の増加によるまとめ買いやホームフリージング、作り置き保存が増えたことなど、鮮度良く保存できる機能への憧れから再浮上し、ロボット掃除機も共働き世帯の生活必需品と言えるでしょう。

一方、超高齢社会の日本では高齢者をサポートするため、電力の重要性はますます高まっていきます。わが国では二度の石油危機の経験から、ひとつのエネルギー資源に依存するリスクを避けるため、約40年かけて電源の多様化を実現しています。

《参考資料》

《参考資料》

「みんなの暮らしを支えているあおもり県の電気」(青森県)、「あおもり歴史トリビア」(青森市HP)、「でんき歴史見聞録」(東北電力株式会社HP)、「電線絵画 小林清親から山口晃まで」(求龍堂)、「あおもりの電気百年記念誌」(東北電力株式会社 青森支店)、金沢くらしの博物館HP、東芝未来科学館HP、松下資料館HP、むつ小川原石油備蓄株式会社HP、そのほかご協力いただいた皆様に深謝いたします。