もっと話そう! エネルギー・環境問題

もっと話そう! エネルギー・環境問題

エネルギー資源はさまざまな姿に形を変え、私たちの暮らしや経済活動を支えています。エネルギー資源を確保できなければ、日々の生活や日本社会はどうなるのでしょうか? 日本のエネルギー自給率について掘り下げてみます。

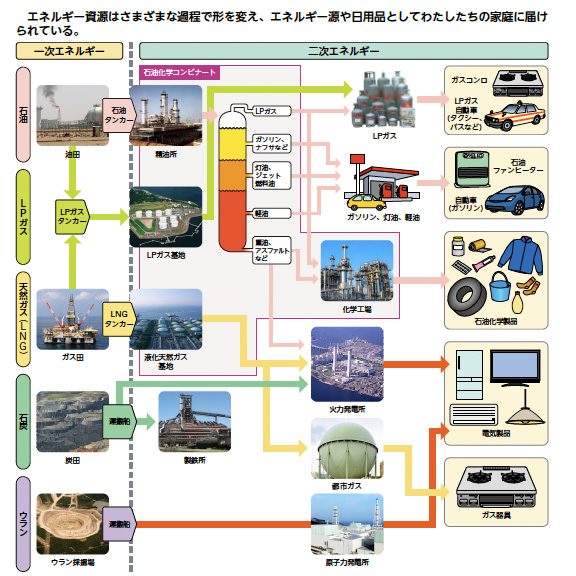

一次エネルギーと二次エネルギーの違いは?

石油、石炭,天然ガスなどの化石燃料や水力、風力、太陽光などの自然エネルギーに加え、原子力を一次エネルギーと言います。電気や都市ガス、ガソリンなどは一次エネルギーを変換したり加工して作られたもので、二次エネルギーと言います。私たちが毎日使っている二次エネルギーと区別するために、一次エネルギーをエネルギー資源と呼ぶこともあります。

(経済産業省 資源エネルギー庁)より引用

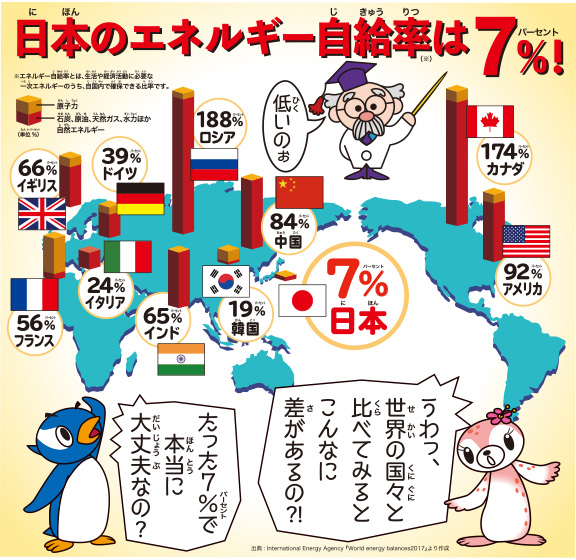

日本のエネルギー自給率は何%?

生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、国内で確保できる比率をエネルギー自給率と言います。

かつて日本は国産石炭や水力など国内の天然エネルギー資源を利用し、1960年度にはエネルギー自給率は約6割ありました。しかし、高度経済成長期以降、エネルギー需要が急増し、石油が大量に輸入されるとともに石炭も輸入中心へと移行。さらに1970年代の石油危機(オイルショック)以降に導入された天然ガスや原子力の燃料となるウランについても、ほとんどを海外からの輸入に依存しています。そのため、日本のエネルギー自給率は7%(※)と低く、ほかの主要国に比べると低い水準となっています。

(※出典 : International Energy Agency 『World energy balances2017』)

自給率が低いとどうなるの?

エネルギー自給率が低いと、資源確保の際に国際情勢の影響を受けやすくなり、安定したエネルギー供給が難しくなる場合があります。

東日本大震災以後、原子力発電所の運転停止を受け、電力各社はLNG(天然ガス)火力発電の運転を増やしました。大量のLNGを追加輸入したため、輸入額は大幅に増加。結果的に貿易赤字が生じて経常収支の悪化につながりました。

電気料金も影響を受け、海外から輸入した化石燃料で88%を発電していた2014年度は2010年度に比べて家庭向けの電気料金は約25%もアップしました。産業向けの電気料金も約39%上昇しました。2014年後半は原油価格が大幅に下落したことにより、輸入金額は減少し、電気料金も2015年度は家庭向けの電気料金が約5%ダウン。産業向けの電気料金も約6%ダウンしました。(出典:電力需要実績確報 [電気事業連合会])

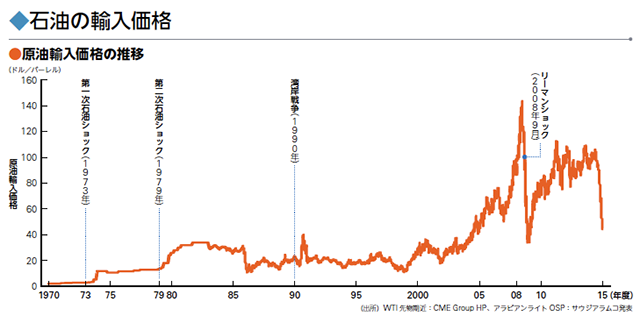

現在は低水準となっていますが、原油価格は国際情勢に大きく左右され、これまでも乱高下を繰り返してきました。

(「石油の輸入価格」グラフ参照)

国際エネルギー機関(IEA)などによると原油価格は長期的には上昇する見通しで、電気料金やエネルギーコストにも影響与えることが予想されます。電気料金の値上がりは家計を圧迫し、中小・零細企業の経営に打撃を与えます。国際競争力にも悪影響を及ぼすおそれがあり、エネルギー資源の安定確保は重要な課題です。

どんな国から資源を輸入しているの?

●石油

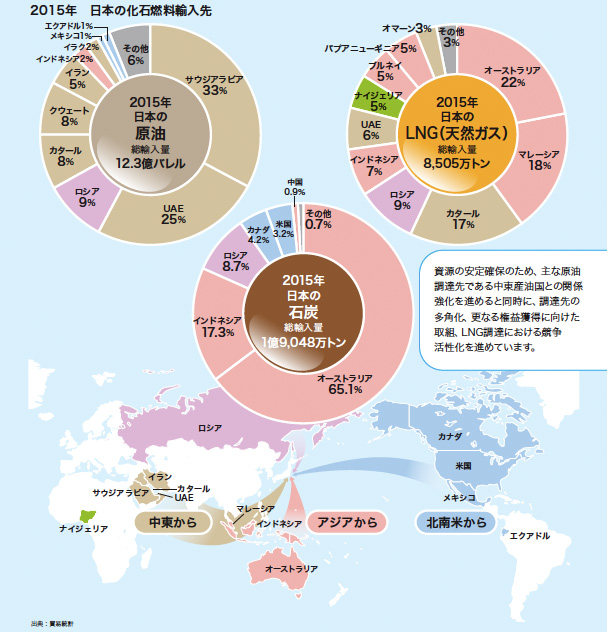

石油の主な輸入国は中東各国のほかロシアやインドネシア、中南米などです。日本では1970年代の石油ショック以後、中東地域など特定の地域に頼りすぎないよう輸入先の多様化を図り、一度は中東からの輸入依存度が低下しました。しかし、中国やインドネシアなどの非中東産油国での国内消費が増加し、1990年以降、再び中東依存度が上昇してきました。2015年の石油輸入先は約8割が中東地域となっています。

●天然ガス(LNG)

石油に比べ資源が世界各地域に分布しており、埋蔵量も豊富です。国内でもわずかながら生産していますが、ほとんどを輸入に頼っています。主な輸入先は日本から地理的に近いアジア・オセアニア地域で、LNGタンカーで片道約1週間かけて運ばれてきます。

●石炭

日本にも石炭は埋蔵されており、かつては盛んに採掘されていました。1960年代までは国内炭の生産が海外炭の輸入を上回っていましたが、次第に安価な海外炭の輸入量が増え、国内の炭鉱も次々と閉山し、現在ではほぼ全量を輸入に頼っています。石炭は世界に広く分布していることから比較的政治情勢の安定しているオーストラリア、インドネシアなどの国々から輸入されています。

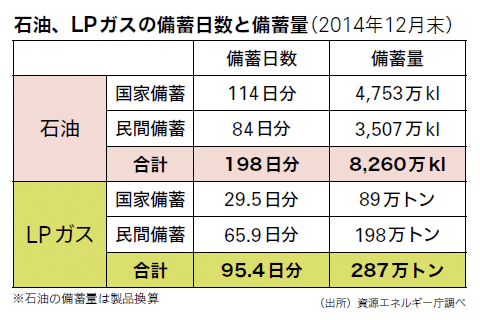

万一の場合、備えはあるの?

海外から輸入されているエネルギー資源が止まってしまったら、私たちの生活や経済活動に大きな影響が生じます。万一の場合に備え、石油とLPガス(液化石油ガス)は国・民間企業によって石油備蓄基地が設けられ、国家備蓄、民間備蓄を合わせ、石油は8,260万kl、約198日分、LPガスは287万トン、約95日分(2014年12月末現在)を備蓄しています。

排気ガスの二酸化炭素(CO2)が問題なのはなぜ?

化石燃料は、古代の地層に堆積した動物や植物などの死がいが長い長い年月をかけて変化して生成されました。燃やしてしまうと新たに作り出すことができない、大切な資源です。けれども、燃やしたときに二酸化炭素などのガスを発生するデメリットがあります。

20世紀後半から「地球温暖化」という環境問題が深刻になってきました。異常気象や干ばつなどが多発し、北極や南極の氷が溶け、海面上昇の兆候も指摘されるようになりました。

その要因は二酸化炭素などの温室効果ガスにあると言われています。人類は産業革命の頃から化石燃料を大量消費し、大量の温室効果ガスを排出してきました。IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)は第5次評価報告書で「1880年から2012年の間に世界の平均気温は0.85℃上がった」と発表しました。このまま気温の上昇が進めば、極端な高温や熱波が増加する可能性が高くなり、世界各地で異常気象による大被害が発生すると予測しています。

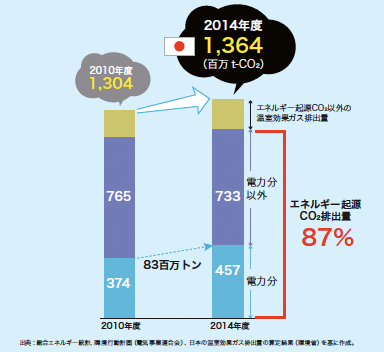

温室効果ガスの排出削減が世界中で叫ばれている中、日本は東日本大震災以後、その排出量は増加し、2013年度には過去最高を記録しました。2014年度は5年ぶりに減少しましたが、13億6,400万トンの温室効果ガスを排出しました。(「温室効果ガス排出量」グラフ参照)

大震災でストップした原子力発電に代わり、火力発電の焚き増しなどによって電力分野の排出量は8,300万トン増加しました。この数字は日本全体の排出量の約6%分の増加に当たります。

エネルギー問題にどう取り組めばいいのだろう?

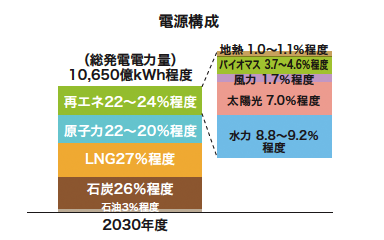

日本政府は安全性を大前提としながら、自給率や経済効率性の向上、環境への配慮を同時に達成できるエネルギー政策を進めています。そのためには、それぞれのエネルギー資源の長所、短所を考え、強い部分は最大限に発揮され、弱い部分はお互いに補えるようにバランスよくミックスした供給構造が必要です。将来的(2030年度)には、徹底した省エネ、再生エネルギーの最大限の導入、火力発電の効率化などを推進しながら原子力発電の依存度を22-20%にするという電源構成を考えています。