エネルギー危機を回避するには?

エネルギー危機を回避するには?

火力発電の燃料を輸入に頼る日本は、エネルギー資源を持つ国で紛争が起きると、大きな影響を受けます。今回のエネルギーClubでは、現在進行中のウクライナとロシアの戦争や、イスラエルとその周辺地域で発生している軍事衝突を取り上げ、日本への影響について考える機会を提供します。

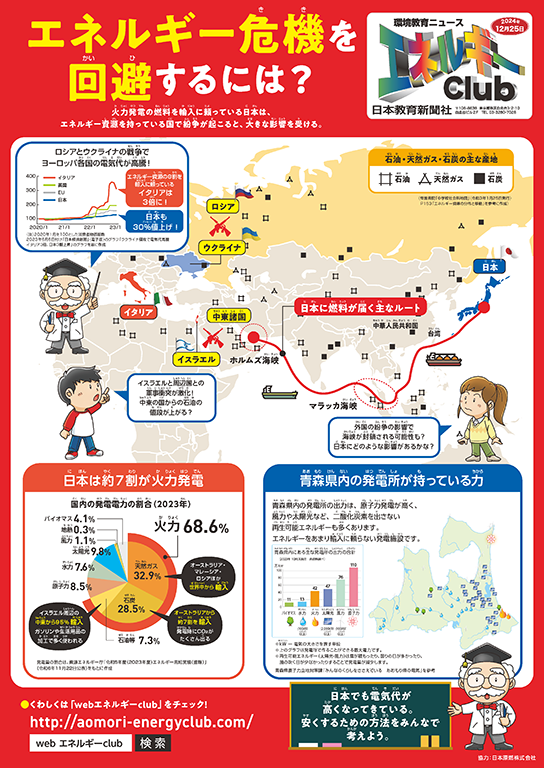

例えば、ヨーロッパでは電気代が大幅に高騰し、人々の生活に深刻な影響を及ぼしています。このように、エネルギー資源を海外に頼る国々が危機をどのように回避できるのかを考えることは非常に重要です。

私たちは、子どもたちにもこれらの現状を知ってもらい、現在のエネルギー問題について考えるきっかけを提供したいと考えています。

他国の紛争で、日本の電気代も高騰!

2022年、ロシアがウクライナに攻め入り、両国の戦争に発展しました。このロシアの行為に抗議したヨーロッパの国々などは、ロシアから化石燃料(原油や天然ガスなど)の輸入を制限するようになりました。ロシアからの供給が減ったため、ロシア以外の国で産出される化石燃料の価格が上がりました。燃料は発電にも使われるため、各国で電気代が高騰するという事態になったのです。燃料の多くを輸入に頼っている日本も同じで、電気代が値上がりするという影響を受けています。

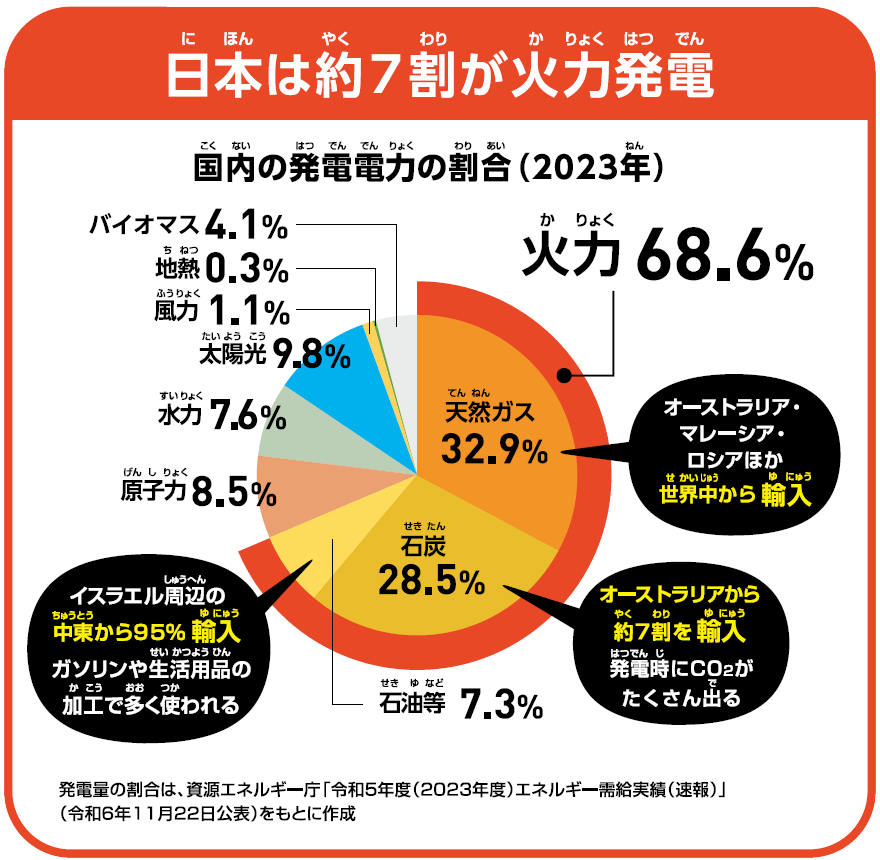

日本に燃料が届くまでの長い道のり

日本は、火力発電に必要な燃料のほとんどを、輸入に頼っています。そのため、他国の出来事の影響を受けて燃料が不足すると、電力が足りなくなったり、価格が上がったりしてしまいます。

たとえば石油は、主な産油国である中東地域の国々からホルムズ海峡を通り、マラッカ海峡を通り、さらに台湾沖を通過して日本に届きます。世界各国の船の通航については、周辺の国々や船を出している国同士が、調整し合って事故が起こらないようにしています。もし、その中のどこかの国で紛争などが発生して海峡や航路が閉ざされたりしたら、日本だけでなく、世界中の多くの国で、電気やガスが使えない、物資が届かないなどの大きな影響が出ることになるのです。

【参考資料】

資源エネルギー庁「エネルギー白書2023」

電気代高騰の参考(p.30など)

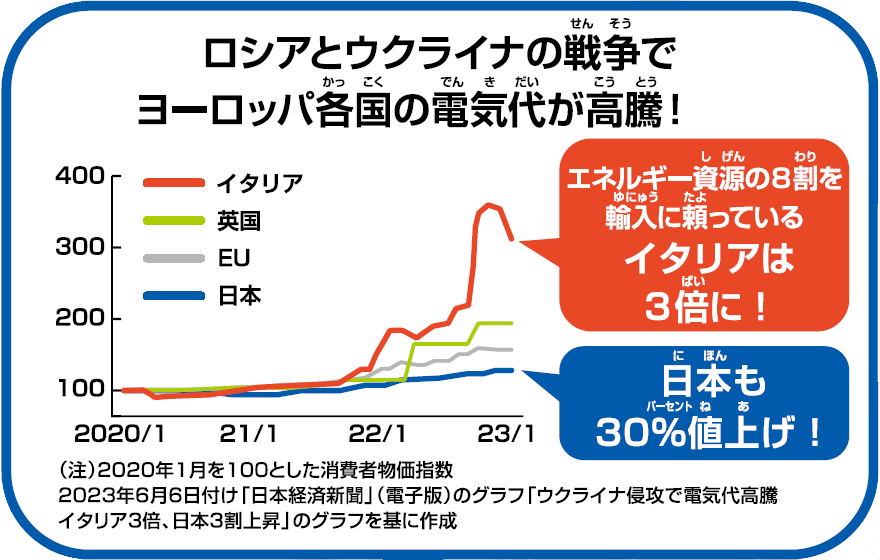

日本の電力は、7割が火力で発電している

火力発電は、燃料を燃やして水蒸気をつくり、水蒸気が大きなハネ(タービン)を回すと、発電機が動くという仕組みです。多くの電力を作り出せますが、使用する石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料は、いつかはなくなってしまうものです。また、燃料を燃やすとき排出される温室効果ガスは、地球温暖化の原因にもなります。

さらに、日本は化石燃料のほとんどを外国から輸入しています。それは、もし外国から燃料が届かない事態になると、電力を使うほとんどのものがストップしてしまうことを意味しています。化石燃料以外のエネルギーや、温室効果ガスを出さない発電方法など、いろいろな解決方法をみんなで考えていく必要があります。

【参考資料】

資源エネルギー庁 日本のエネルギー問題をグラフで学ぼう

タンカーの航路などの参考

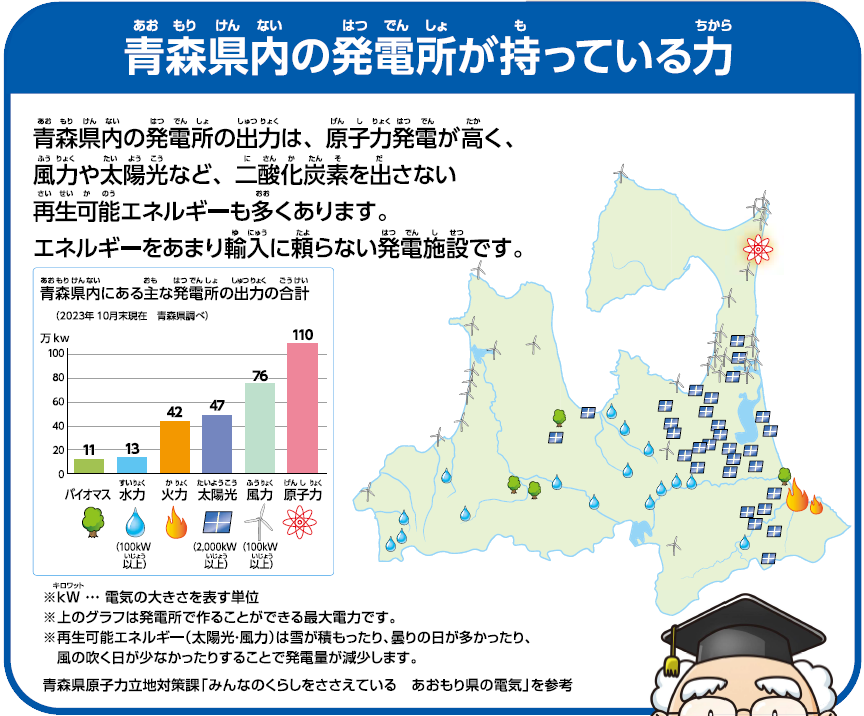

さまざまな発電施設をもつ青森県

発電方法はさまざまにありますが、それぞれの発電方法に長所、短所があります。たとえば太陽光発電は、太陽の光という尽きないエネルギーを使い、温室効果ガスも排出しない発電方法ですが、天候によって発電できる量が安定しないのが短所、といった具合です。これからは、それぞれの発電方法の長所を上手に組み合わせて必要な電力をまかなっていくことが求められるようになります。現在、青森県内には原子力、風力、太陽光、火力、水力、バイオマスといったさまざまな発電施設がそろっています。

【参考資料】

青森県庁 原子力立地対策課 社会科学習参考教材 「みんなのくらしをささえている あおもり県の電気」

設問

「日本でも電気代が高くなってきています。安くするための方法をみんなで考えてみましょう。」

このポスターでは、世界で起きている紛争が電気代の高騰につながっていることを示し、日本が火力発電に必要なエネルギーの7割を海外からの輸入に頼っている現状を明らかにしています。

将来を担う子どもたちには、エネルギーの安全保障について考える視点を持ち、エネルギーミックスの改善や新たな発電方法の導入など、より良い選択肢を検討してもらいたいと考えています。

この設問に正解を示すことはしませんが、ポスターをきっかけに、世界や日本のエネルギー問題が身近なテーマであることを知ってもらうことを目指しています。