徹底比較!原子力発電 vs 火力発電

徹底比較!原子力発電 vs 火力発電

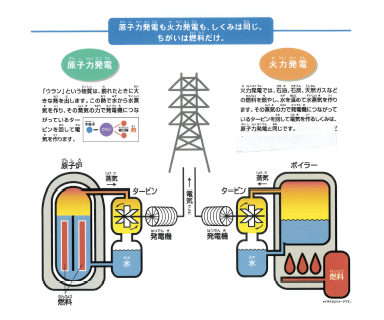

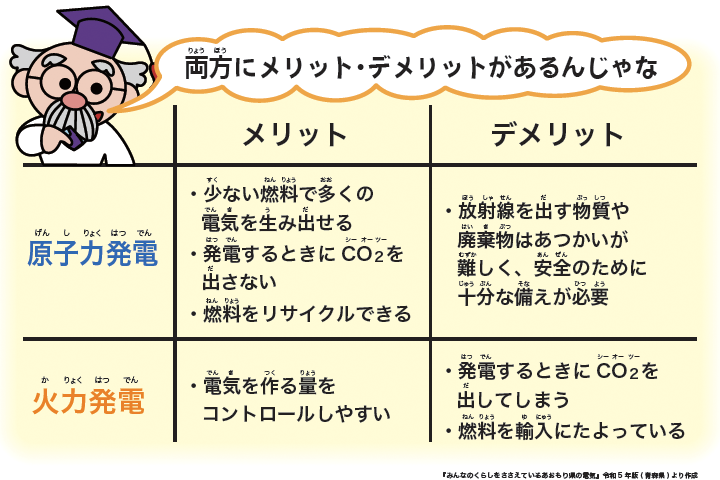

日本の主な発電方法として原子力発電と火力発電があり、青森県には東通原子力発電所と八戸火力発電所という大きな発電所があります。電気を作るしくみはどちらも同じ。水を熱して蒸気を作り、その蒸気の力でタービンを回転させて発電しますが、使用する燃料が異なり、それぞれにメリットとデメリットがあります。両者が使う燃料や発生する廃棄物について比較してみましょう。

日本の主な発電方法として原子力発電と火力発電があり、青森県には東通原子力発電所と八戸火力発電所という大きな発電所があります。電気を作るしくみはどちらも同じ。水を熱して蒸気を作り、その蒸気の力でタービンを回転させて発電しますが、使用する燃料が異なり、それぞれにメリットとデメリットがあります。両者が使う燃料や発生する廃棄物について比較してみましょう。

原子力発電では

少ない燃料でたくさん発電できる

原子力発電は放射性物質のウランを燃料にしています。ウラン燃料は割れたとき(核分裂したとき)に大きな熱を発生します。例えば1グラムのウランが核分裂すると、ドラム缶10本分以上の石油を燃やしたときに匹敵する大きなエネルギーが発生。その熱で水から水蒸気を作り、蒸気の力で発電機につながっているタービンを回して電気を作ります。化石燃料を使わないため、発電時に二酸化炭素(CO2)を発生しません。

燃料をリサイクルできる?

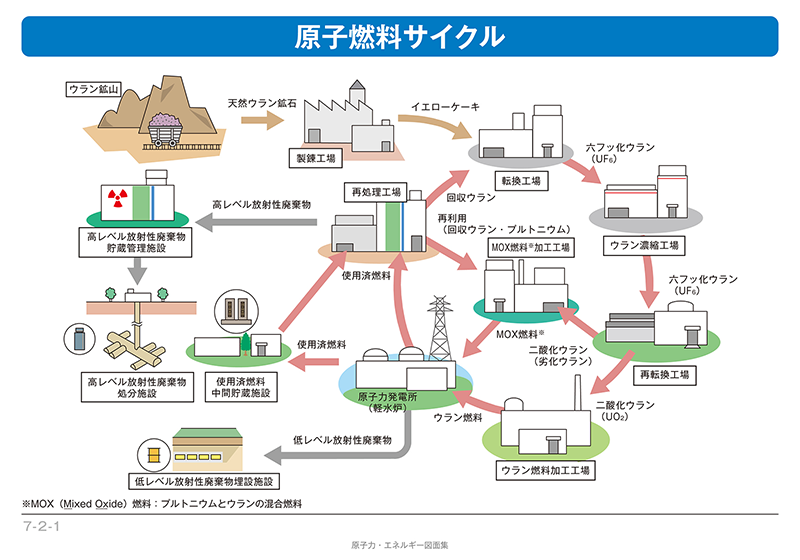

燃料となる天然ウランは外国から輸入しなければなりませんが、発電後、使い終わった燃料(使用済み燃料)の中にはまだ使える燃料がたくさん残っていて、これらをリサイクルして使えば約97%再利用できますが、残りは高レベル放射性廃棄物として残ります。

六ヵ所原燃PRセンターはウラン燃料のリサイクルシステムについて、くわしい展示や解説をしているんだって!

原子力発電から発生する廃棄物はどうなる?

放射線を出す廃棄物や燃料は安全のために十分な管理や備えが必要です。

●高レベル放射性廃棄物

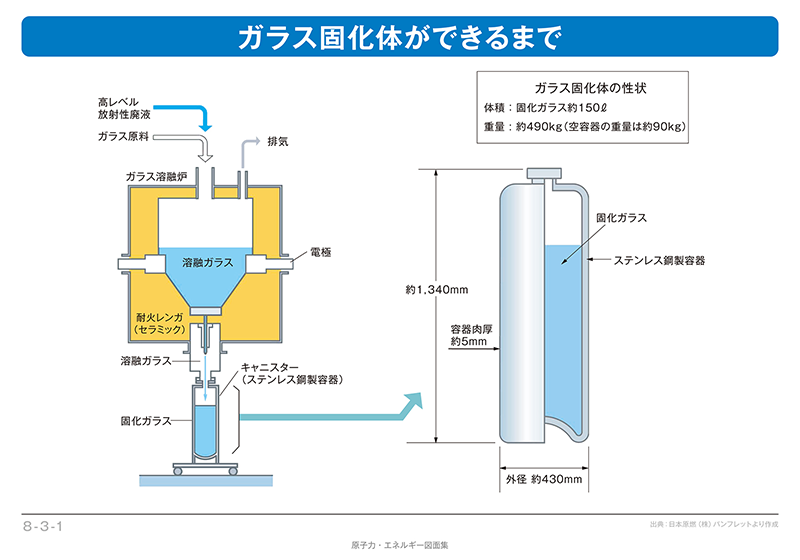

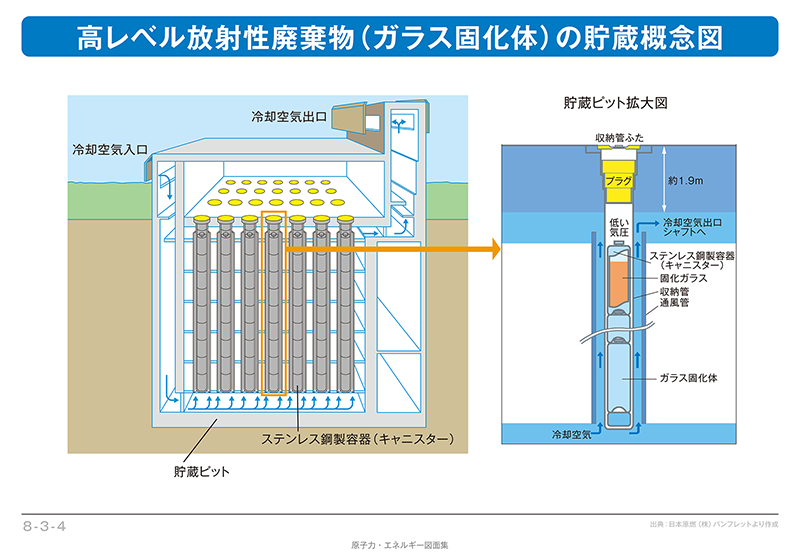

使用済燃料をリサイクルすると強い放射性物質と熱を出す「高レベル放射性廃棄物」が残ります。これらは溶かしたガラスと固められているので「ガラス固化体」とも呼ばれ、処分方法が課題となっています。

フィンランドやスウェーデンでは地中深く埋設する「地層処分」を決定し、処分場の建設が進められています。現在、日本でも地表から300m以上深い地層(岩盤)に処分することが検討されています

●低レベル放射性廃棄物

原子力発電所、燃料加工工場、再処理工場で使った作業用手袋や作業服、プラスチック類その他は「低レベル放射性廃棄物」として処分します。

東通原子力発電所は青森県初の原子力発電所。

2005年に運転を開始した東通原子力発電所は約110万kwの出力があります。運転開始によって2005年から県内における発電電力量が増大。県内で使われる電力の約9割をまかなえるようになり、2006年、2007年には発電電力量が販売電力量を超え、県外に電力を移出できるようになりました。

2023年12月現在、運転は停止しており、再稼働に向けて安全対策の工事中です。

火力発電では

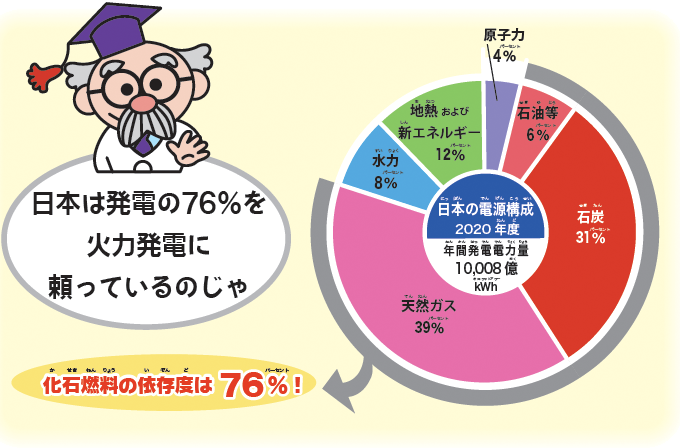

化石燃料が日本の電力を支えている?

日本の電力の約7割を占める火力発電は天然ガスや石炭、石油などの化石燃料を燃やして水を熱し、蒸気を作ります。その蒸気の力でタービンを回転させて電気を作るため、発電時は二酸化炭素(CO2)や硫黄酸化物、窒素酸化物など地球温暖化の原因とされるガスを排出したり、石炭灰などが残ります。

また、火力発電の燃料になる天然ガスや石炭、石油などの化石燃料は外国からの輸入に依存しているため、世界情勢が不安になると供給が困難になったり、円安が進むと燃料価格が値上がりして電気代に影響を与えます。

火力発電から出る廃棄物は?

発電時に出るCO2をへらすため、効率にすぐれたコンバインドサイクル発電などの最新技術を取り入れたり、発生したCO2を地下にうめる研究開発をしています。また、石炭灰はリサイクルして建材などに利用されています。

CO2削減で注目! CCSって何だろう?

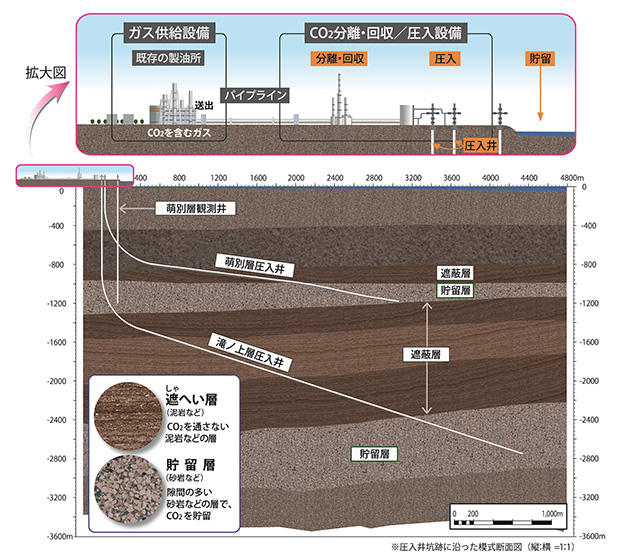

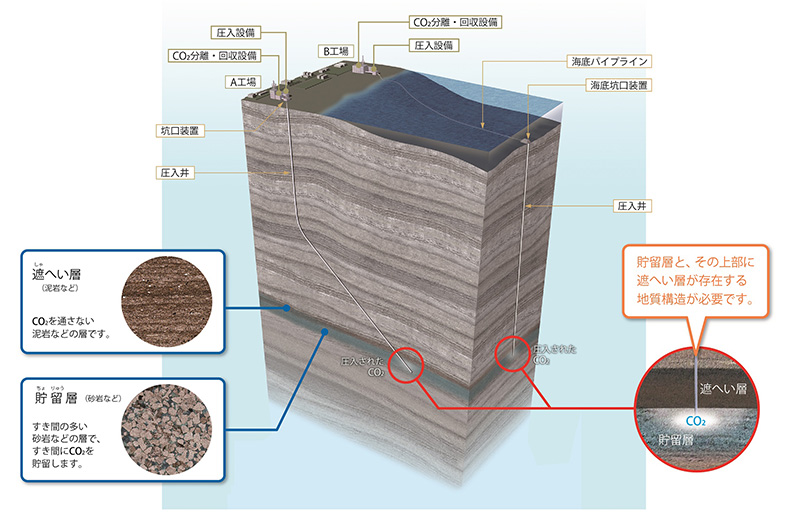

CCS(Carbon dioxide<二酸化炭素> Capture and Storage<回収して貯留する>) とは発電所や工場などから排出される二酸化炭素を含んだガスから二酸化炭素を分離・回収して地中に送り込み、地下深くの安定した地層の中に貯めることで大気中に放出される二酸化炭素を減らす技術です。

二酸化炭素の大気中への放出を大量に削減できるため、省エネルギーや再生可能エネルギーなどとともに地球温暖化対策に大きな期待がかかっており、日本の脱炭素化と産業政策やエネルギー政策を両立するための貴重なオプションのひとつとして注目されています。

2023年現在、北海道苫小牧の製油所において日本初の大規模実証プロジェクトが実施されています。

CCSのしくみを深堀りしよう!

貯留層に閉じ込められた二酸化炭素は貯留層の隙間にある地層水を押しのけて徐々にその貯留層内に広がっていきますが、上部には蓋の役割をする遮へい層があるため、長期間にわたり安定して閉じ込めることができます。長い年月を経過した二酸化炭素は地層水に溶けた後、周辺の岩石と反応して鉱物化し、安定的に閉じ込めることができると考えられています。

2005年IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の特別報告書によれば、適切な地層を選定し、十分な管理を行うことで、回収・貯留した二酸化炭素を一千年にわたって閉じ込めることができるとしています。

世界トップクラスの環境性能を誇る八戸火力発電所

八戸火力発電所は東北電力初の火力発電所として1958年に運転を開始しました。2011年3月に発生した東日本大震災で太平洋側の火力発電所は甚大な被害を受け、八戸火力発電所も被災しました。

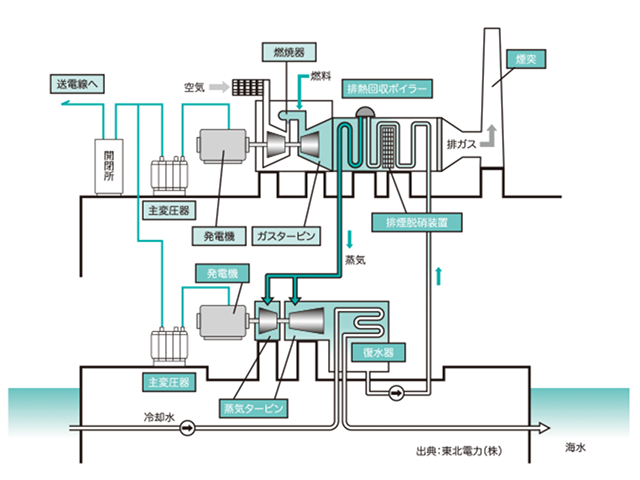

現在運転されている5号機は震災後の供給力確保のために、2012年7月シンプルサイクル方式(燃料:軽油、出力約 27.4万 KW)のガスタービン発電で運転を開始。その後、環境負荷を低減するために2014年8月からガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバインドサイクル方式(燃料:軽油)で発電を始めました。

コンバインドサイクル発電では最初に圧縮空気の中で燃料を燃やして燃焼ガスを発生させ、その圧力でガスタービンを回して発電します。ガスタービンを回し終えた 排ガスはまだ余熱が十分にあり、この余熱を使って水を沸騰させ蒸気タービンによる発電を行います。

この発電方法によって同量の燃料で通常の火力発電より多くの電力を作ることができ、出力は約39.4万kwに増加。発電電力量あたりの二酸化炭素の排出量も少なくなりました。

さらなる環境負荷の低減と経済性の向上を図るため、2015年7月に燃料を軽油 から 天然ガス(LNG)へ転換。これにより出力は約39.4万kWから約41.6万kWに上昇し、二酸化炭素の排出量もさらに削減されることになり、その環境性能は世界でもトップクラスです。

青森県はさまざまなエネルギーの宝庫

青森県はさまざまなエネルギーの宝庫

県内には原子力発電所、火力発電所のほかにも、水力発電所、風力発電所、太陽光発電所などが点在する電気エネルギーの宝庫です。

これらの発電方法にもメリットとデメリットがあります。

水力発電では

県内には岩木川や浅瀬石川など川の水を利用した、大小さまざまな水力発電所があります。

水力発電は水が高いところから低いところに落ちる力を利用して水車を回し、水車に直結した発電機で電気を作ります。そのため水量が多いほど、落差が大きいほど、発電量が多くなります。

メリット

・発電時に二酸化炭素などのガスを出さない。

・雨水などを利用するため海外から原料を輸入しなくて良い

・春先の雪どけ水や台風などの急激な増水をダムに貯められるので洪水を防げる。

・貯っている水を生活用水や農業用水、工業用水などに使える。

デメリット

・水不足のときは電気が作れない。

・都会から離れた場所に作るため送電時にロスが出てしまう。

・大きなダムを建設するとき山や森林を開発するため自然環境に影響を与えてしまったり、家や田畑が水没する場合もある。

風力発電では

現在リプレイスで運転停止中。2025年度再開予定。

画像提供 / コスモエコパワー(株)

風力発電は風の力で大きな風車を回し、発電機を回転させて電気を作ります。

1992年、竜飛に日本初のウインドファーム(現在は廃止)が建設されて以来、青森県は風力発電の先進地として、むつ小川原ウインドファームをはじめ巨大な風車群の風力発電所が相次いで新設されました。

2008年5月、世界初の大容量蓄電池を併設したスマートグリッド型の風力発電所・六ヵ所村二又風力発電所が運転開始。2021年12月には七戸十和田風力発電所も運転を開始しました。経済産業省資源エネルギー庁の電力調査統計によれば、青森県における2021年度の風力発電実績は12億3,864万kWh(キロワットアワー)を記録。2年連続で全国第一位となり、日本一の風活県を誇っています。

メリット

・風の力を使うので自然環境にやさしい。

・資源に限りがある化石燃料と違い、無限に使える。

・小規模なものは家屋の上や町中でも発電できる。

デメリット

・天気次第なので安定供給が難しい。

・大きな発電をするためには大規模な施設が必要。

・地域によっては発電コストがかなり高くなってしまう。

太陽光発電では

太陽光発電は太陽電池によって光のエネルギーを変換し、電気を作ります。

雪の多い青森県は太陽光発電は向かないと思われがちですが、太平洋側は他の東北各県に比べて日射しに恵まれ、太陽光発電にふさわしい地域とされています。

八戸太陽光発電所はそうした自然環境を踏まえ、2011年12月に運転を開始しました。

メリット

・太陽光を使うので自然環境にやさしい。

・資源に限りがある化石燃料と違い、無限に使える。

・小規模なものは家屋の上や町中でも発電できる。

デメリット

・夜間や雨天・曇天時は利用できない。

・大きな発電をするためには大規模な敷地が必要。

・地域によっては不向きなところがある。

メリット・デメリットを考えてエネルギーを組み合わせる

時代は「地球温暖化」から「地球沸騰化」へ

2023年7月は世界中が猛暑に襲われ、地球の平均気温が観測史上最高を記録しました。国連のアントニオ・グテーレス事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」と警告を鳴らすように、気候変動における対策は人類喫緊の課題です。

2023年7月は世界中が猛暑に襲われ、地球の平均気温が観測史上最高を記録しました。国連のアントニオ・グテーレス事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」と警告を鳴らすように、気候変動における対策は人類喫緊の課題です。

脱炭素社会の実現は世界共通の課題

2015年パリで開催されたCOP21では『パリ協定』が採択され、気候変動枠組条約に加盟した196ヵ国すべてが産業革命前からの世界の気温上昇幅を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしました。

さらに、2021年におけるグラスゴー(英国)でのCOP26においては産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求する」ことが決定。その実現には、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年と比べて45%減らし、2050年には実質ゼロにする必要があるとされています。

2023年12月に閉幕したCOP28では、2030年までに世界全体の再生可能エネルギーの設備容量を3倍に増やすことや化石燃料からの脱却加速などが採択され、原子力発電が脱炭素の有力な手段であることが成果文章で公認されました。

ひとつのエネルギーに頼るのではなく、それぞれの発電方法のメリット・デメリットを考え、上手に組み合わせるエネルギー・ミックスが世界中で求められています。

《参考資料》

《参考資料およびデータ》

青森県HP、エネ百科、エネルギーClub2015年7月13日号(日本教育新聞社)、関西電力株式会社HP、資源エネルギー庁HP、東京電力株式会社HP、東北電力株式会社HP、「電気を作ると出るゴミ」「高レベル放射性廃棄物について考えよう」(いずれもNUMO)、「みんなのくらしをささえているあおもり県の電気」令和5年版(青森県) ほか (順不同)