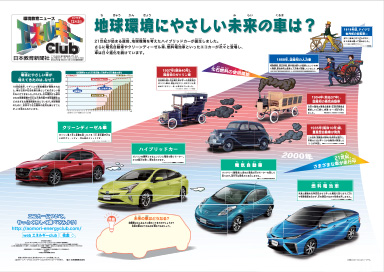

地球環境にやさしい未来の車は?

地球環境にやさしい未来の車は?

より早くより快適に人や物質を運ぶ自動車はとても便利な乗り物です。

20世紀の自動車にとって、「速さ」は重要なポイントでした。けれども現在は、車に求められるものは「速さ」だけでなく、安全性や環境面も問われるようになりました。環境にやさしい車をエコカーと言います。

今回はエコカーについて掘り下げます。

馬車や人力車はエコカーの元祖?

馬車は紀元前から人や荷物を運ぶために利用されていました。人類は数千年もの長い間、牛や馬など動物の力を借りて乗り物を動かしていたのです。

平安時代の日本でも「牛車(ぎっしゃ)」という牛を動力にした乗り物が輸送手段として使われていました。

ヨーロッパでは古くから馬車が交通機関の主要な役割を果たしていましたが、日本では明治時代になるまで馬車はそれほど普及しませんでした。

それには2つの大きな理由が影響していたと考えられます。

1つは道路状況の違いです。「すべての道はローマに通ず」ということわざが示すように、ヨーロッパでは多くの国が道路整備に力を入れてきました。

一方、山脈が連なる日本列島は山道が多く、馬車が走るためには不向きだったようです。もう1つは、江戸時代に徳川幕府が発布した、市中における車の使用禁止令だと言われています。馬車の代わりに利用されていたのが人力による駕籠(かご)でした。武士や商人が駕篭に乗っている姿は時代劇でおなじみでしょう。

やがて明治時代が幕を開けると、市中での車使用が認められ、駕篭に代わって人力車が台頭してきます。それまで駕篭担ぎだった人々の多くが、人力車の車夫となり、客を目的地へと運んでいったのです。

車の使用が認められるようになると、馬車も盛んに利用されるようになりました。明治時代の東京・銀座周辺では馬車や人力車が道を往来し活気にあふれ、そのにぎやかだった様子は当時の錦絵に生き生きと描かれています。

「走行中に化石燃料を使用しない」という点では、馬車も人力車もエコカーの元祖と言えるかもしれません。

コラム 自転車はドイツ生まれ?

自転車の誕生にはいくつかの説があり、一説には1818年頃ドイツで発明された「ドライジーネ」が原型ではないかと言われています。車輪を取り付けた木製の枠にはペダルはなく、足で地面を蹴って前進したと考えられています。

エコカー時代の幕開けになったハイブリッドカー

ハイブリッドカーは1997年に日本が世界に先駆けて量産化しました。

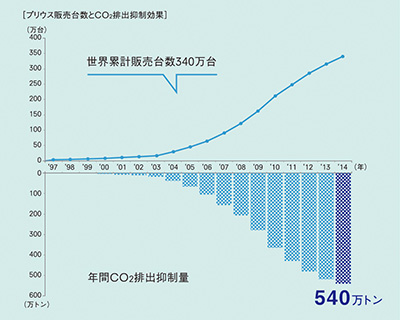

ハイブリッド(hybrid)とは「異なるものの混成物」という意味の英語で、ハイブリッドカーはエンジンとモーターの両方を使うことからその名がつけられました。普通の自動車より排気ガスが少なく、ガソリン消費の少ないエコカーです。世界中で普及するとともに、CO2排出抑制効果は着実に表れています。

ハイブリッドカーのしくみ

モーターは外からの力で回転させると、発電機になって電気を作ることができます。ハイブリッドカーはこの性質を利用して、ブレーキをかけるときにモーター を発電機として使っているのです。

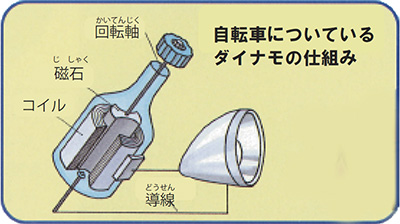

自転車のライトを例に説明しましょう。自転車のライトを点灯するとペダルが重くなります。これはライトを点けるために「ダイナモ」と呼ばれる自転車に付けた発電機を回すので、たくさんの力が必要になるからです。

ハイブリッドカーのモーターも同様で、発電機として使うと回転が重くなります。モーターの回転が重くなるのでブレーキをかけたのと同じ状態になり、モーターで作った電気がバッテリーに貯められていきます。この性質を利用したのが回生ブレーキです。ハイブリッドカーは回生ブレーキを使い、走行中のエネルギーを電気に変えて再利用しているのです。

そのため、路線バスやゴミ回収車など頻繁に停車する車であれば、ハイブリッドカーのメリットを存分に発揮できると言えるでしょう。また、ガソリンさえあれば長距離を走り続けられるという利点もあります。ただし、車の販売価格が高いことがデメリットと言えるでしょう。

近年はプラグインハイブリッドカーという家庭用電気で充電できるハイブリッドカーも登場してきました。

電気自動車のしくみ

電気自動車は電気でモーターを動かして車輪を回します。とてもシンプルなしくみなので、ガソリン車のような大きなエンジンルームは入りません。そのため車内空間が広く、走りが静か(※1)です。

走行中は化石燃料を使わないので、排気ガスを出しません。ハイブリッドカーと同様に、回生ブレーキを使い、一度使ったエネルギーを再利用しています。

家庭用電力で充電ができ、安い深夜電力を使えば経済的でもあります。また、車に電気を貯めておけば、災害時は非常用電源や暖房源になり、防災面からも電気自動車は注目されていて、七戸町では電動シャトルバスが運行中です。

将来は家電製品のように、スマートフォンや携帯電話を使って離れた場所からリモコン操作が可能になると考えられています。

電気自動車はここが苦手

充電に時間がかかり、家庭用100ボルトの電力使った場合、空っぽのバッテリーをフル充電するには半日ほどかかります。役所やホテル、ショッピングセンター等に設置された充電ステーションにある急速充電器を使えば約30分ほどで8割を充電できますが、充電ステーションの数が少ないのが現状です。(2016年6月1日現在、青森県内では普通充電器、急速充電器合わせて300台近い充電スタンドがあります)

電気切れの心配があるため、長距離走行には不向きですが、近年は長距離を走れる電気自動車が開発されています。車の販売価格が高いこともデメリットと言えるでしょう。

(※1) 走行中の音が小さいため、視覚障がいの歩行者には「車の接近がわからないので危険だ」という問題点が指摘され、2018年3月8日以降に発売されるハイブリッドカーや電気自動車には「車両接近通報装置」を備え付けることが義務付けられました。(2016年11月6日「点字毎日」ほか)

クリーンディーゼル車のしくみ

日本ではハイブリッドカーや電気自動車がエコカーとして注目され、普及が進められているのに対して、ヨーロッパではクリーンディーゼル車がエコカーとして高い人気を誇っています。

ディーゼル車はディーゼルエンジンを使い、軽油を燃料に走ります。ガソリン車に比べて燃費(※2)がよいので燃料費が安くなり、排出するCO2も少なくなります。そのため、長距離を走るトラックや業務用のライトバンなどにディーゼル車が使われていました。加速にすぐれ、運転しやすい点もヨーロッパで人気のある理由のようです。

しかし、従来のディーゼル車は排気ガスが黒く汚れていて、エコカーとはほど遠い存在でした。

技術の進歩によって、ディーゼル車の燃費のよさをそのままに、排気ガスをきれいにする装置を備えた自動車がクリーンディーゼル車です。エンジンを使う車ではハイレベルのエコカーに位置しています。

最近では植物油や使用済み食用油を燃料に作り変えた、「バイオディーゼル」という油を使用する車も増え、CO2の排出量をさらに抑えることができるようになりました。車の販売価格が高いことがデメリットと言えるでしょう。

(※2) 燃費=一定の距離を走るとき、どのくらいの燃料を必要とするかを示したもの。燃費がよいほど少ない燃料で済む。

燃料電池車のしくみ

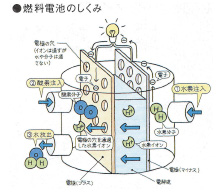

水を電気分解すると、水素と酸素に分かれます。燃料電池はその逆で、水素と酸素を化学反応させ、水と電気を作ります。

H2 + O → 水 + 電気

考えよう!資源エネルギー」より引用

燃料電池車は水素を燃料に、空気中の酸素を取り込んで化学反応を起こして電気を作り、車を走らせます。排出物は水だけなので、究極のエコカーとして注目を集めています。電気自動車と同じく走りが静か(※1)で、災害時には発電機の役目も果たします。

燃料の水素は水だけでなく、石油や液化天然ガス、バイオマス、下水の汚泥などからも取り出すことができ、化石燃料と違って無限のエネルギー資源と言われています。水素はまた、燃えやすく、常温・常圧では無色無臭の気体です。たいへん軽いので空気に拡散しやすいという特徴もあり、取り扱いには漏れないように徹底した安全対策が必要です。

水素エネルギーを供給する水素ステーションの数が限られていることや、車の販売価格が高いことも燃料電池車のデメリットと言えるでしょう。

排気ガスのCO2が問題なのはなぜ?

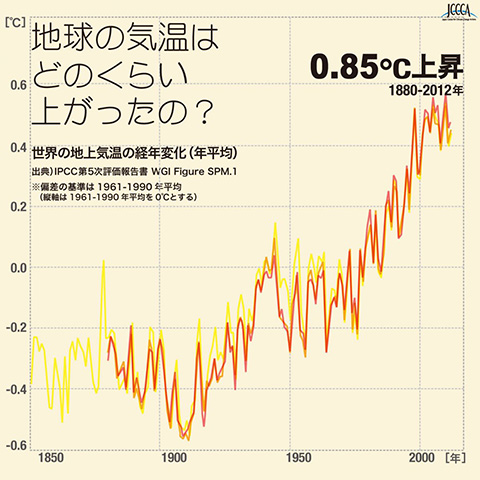

20世紀後半から「地球温暖化」という環境問題が深刻になってきました。異常気象や干ばつなどが多発し、北極や南極の氷が溶け、海面上昇の兆候も指摘されるようになりました。

その要因はCO2などの温室効果ガスにあると言われています。人類は産業革命の頃から化石燃料を大量消費してきました。地球の平均気温は1880年から2012年までの約130年間で、0.85℃上昇しています。

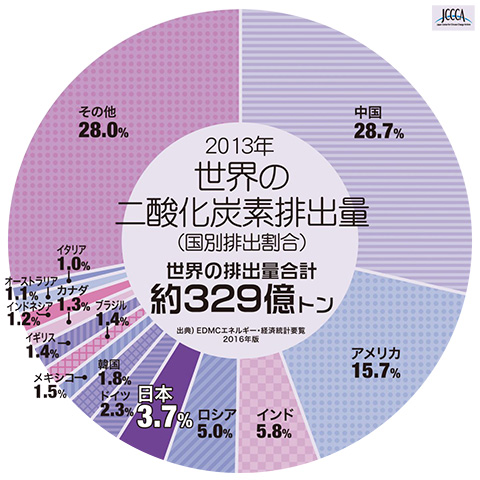

世界中から排出されるCO2の約6割は中国、アメリカ,インド、ロシア、日本の5カ国が占めており、日本は5番目に排出量が多い国です。

地球環境を守るために世界規模でCO2排出量を制限しようと、2015年に「パリ協定」が採択されました。日本もまた2016年11月にパリ協定を批准し、CO2排出抑制に取り組んでいます。